日本,身边不安分的邻居:解读日本武士道里的大和魂

印象最深刻的一件事:第二次世界大战,日本在1945年投降后,原本需要赔付中国1200亿的战争赔款被豁免后,日本举国狂欢,认为是时任日本首相田中角荣的重大外交胜利,当时的中国,处在中苏交恶、中美、中日破冰以突破国际封锁的复杂国际局势下,以战争赔款换取国际上的战略缓冲和友好的国际外交氛围自然没有问题,但日本对于中国,其真实的心理画面到底是怎样的呢?

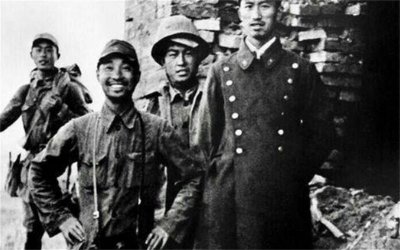

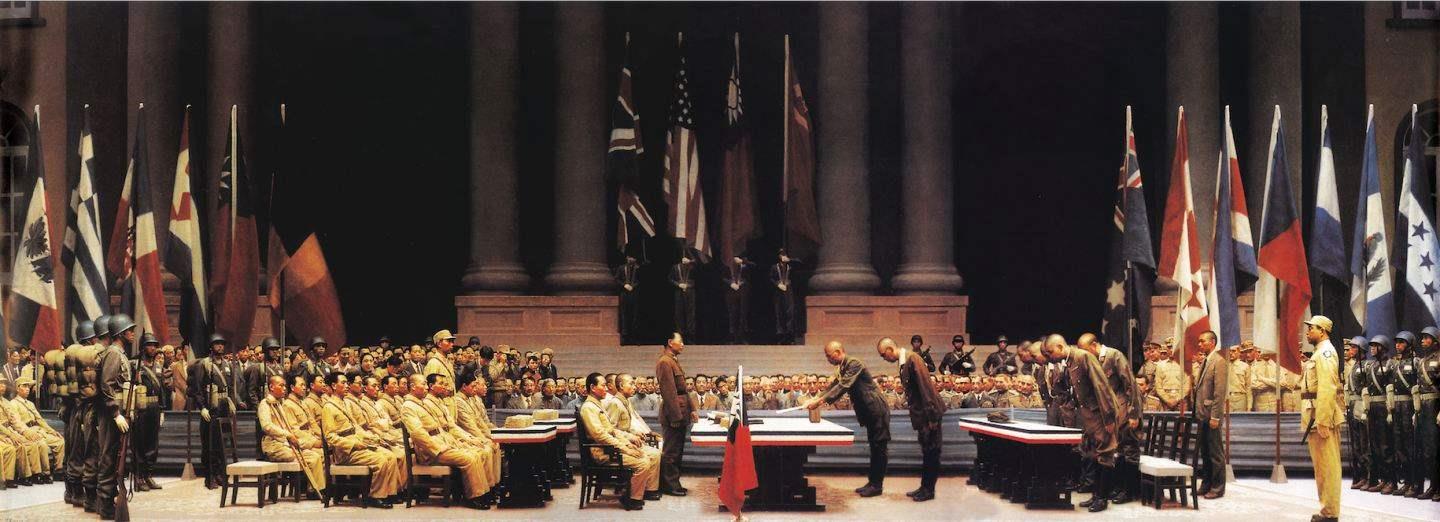

1945年日本接受波茨坦公告公告无条件投降

不安分的邻居

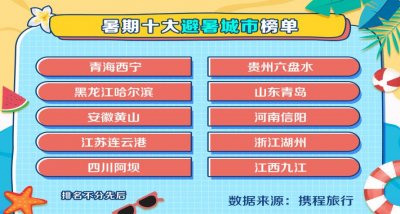

继1972年尼克松访华后,同年,田中角荣访问中国,中日破冰,1978年8月,《中日和平友好条约》签订,中日进入合作期,两国发展经济的需求压倒一切,中日经济的互补性促使两国搁置分歧全力发展,中日这段时间可以被视为蜜月期,两国关系逐渐升温,虽然无论官方或是民间,其隐藏的逆流也显而易见,如:

1982年和1986年的两次历史教科书事件,日本歪曲侵略历史1985年日本首相中曾根康弘和其它内阁大臣参拜靖国神社1987年的光华寮事件80年代开始出现的“中日民间赔偿问题”1996年日本要求美国协防钓鱼岛,问题开始突显

2001年,时任日本首相的小泉纯一郎连续参拜靖国神社而导致中日关系严重恶化,在国际上,中国的合法核武器国家身份和对台海的内政策略明显和日美同盟抑华策略相抵触,行动是无声的语言,日本作为美国遏止中国桥头堡,后续一直以行动表达日美同盟在东亚的意志。

2004年宣称DY岛是日本的领土,美国承诺协防DY岛,矛盾公开化2005年10月17日,日本首相小泉纯一郎第五次参拜靖国神社2006年8月15日,小泉纯一郎第六次参拜靖国神社2006年10月日本新首相安倍晋三访问中国,但中日会谈成果最终未落到实处2010年在钓鱼岛海域出现了中国渔船和日本海警船撞击事件2012年初东京都知事⽯原慎太郎发起购买钓鱼岛募捐活动2013年中国划设东海防空识别区,两国分别举行海上演习,同年,安倍再次参拜靖国神社2014年,83名国会议员参拜靖国神社2015年开始,日本政界开始启动修宪,以推进国家正常化,其后,中国的崛起和日美构建的同盟体系使中日关系发生了实质上的渐行渐远

最近还有一个事也令人深思,有一个91岁的日本老兵,扬言还想参加战争攻打中国,在这个老兵的心中,“如果不是波茨坦公告和美国扔下两颗原子弹,你们中国都不值得成为我们的对手”,类似想法,不知道在多少日本人心中隐蕴共鸣,深以为然?

那么,所谓一衣带水的邻居,何以以这样的拧拧巴巴的心态应对中国?这里,我们简单看看中日历史上的爱恨纠葛。

徘徊在门口的陌生人

历史上看,中国和日本虽说是一衣带水,但东汉之前,虽然有徐福东渡的传说,但官面上,东汉之前,中国对日本并不熟悉,日本一直就是徘徊在门口的陌生人,一直到建武中元二年,光武帝刘秀迎来了一批特殊的客人,他们自称是奉邪马台国卑弥呼女王的命令来华的。因为他们身材比较矮小,所以中国人把他们称作“倭人”,他们的国家,被称作“倭国”。这个“倭国”,就是现在的日本。“倭”字,从人从委,“委”字是会意字,字从禾从女,本意是指庄稼的植株通常较为矮小,倭人意指较为矮小的人。

此后千百年,中日两国关系可谓跌宕起伏。一方面,日本向中国派遣了大量的使节,拼命汲取中华的先进文明;另一方面,当日本人觉得自己翅膀硬了以后,便想跟大哥练练,试图挑战中国的地位,妄图自己当老大。

先是唐朝的时候,倭人打算通过朝鲜暗度陈仓,攻打大唐,于是爆发了唐和战争(这个和是当时的倭国把自己的国名改成了大和国),据《新唐书》记载:唐和大战以唐朝四战四捷而告终,让倭人知道了实力二字一共有多少划。战败后的大和国学乖了,纷纷派遣唐使(也就是留学生)到唐朝来学习。值得一提的是“日本”这个名字,还是由一代女皇武则天亲赐。

山川异域,风月同天,日本在唐代派遣唐使进行文化交流

崖山海战之后,南宋灭亡,元朝以外族身份入主中原,当时的倭国觉得“已无中国”,根本不把元王朝放在眼里,这激怒了忽必烈,派了二十万大军渡海攻打日本,但是这些大军根本没有上岸,就遇到暴风雨,二十万大军几乎全军覆没。倭人一看,连神风都站在自己这边,于是信心大增,心思又活络起来。在明朝中后期,非官方组织的倭寇频繁来袭明王朝的海岸线,结果在嘉靖派戚继光等将士进行打击,结果倭寇被打得头都不敢露。到了万历时期,丰臣秀吉一统日本,信心极度膨胀,要利用朝鲜作为跳板来攻打明朝,明王朝派遣大将李如松来了个抗日援朝,直接让倭人哪里来的哪里去,挨了一顿胖揍灰溜溜的回家去了。

直到明治维新,中日关系的强弱位置发生了翻转。由于清王朝的腐败无能,宁肯修园子也不造船练兵,日本则通过拥抱先进科技走向富国强兵,实力拉开了不止一个身位。于是,又打起了侵略中国的算盘,最终通过甲午战争改变了两国国运,清王朝惨败后一蹶不振,日本乘机吞占朝鲜、台湾等地,并从清王朝拿了2亿两白银,日本自此摇身一变,跻身于帝国主义列强之一。

自此,日本帝国主义在侵略扩张的道路上一发不可收拾,首先开始侵略朝鲜,最终在1910年正式确定了朝鲜的领地权,并利用朝鲜作为跳板,进攻我国,并于1931年发动了持续14年的侵华战争,与中国交战的同时,日本开始向俄国开战,1905年将俄国的库页岛南部占领。

1941年,日本偷袭美国的珍珠港,继而日本从台湾发动空军,入侵菲律宾,向着美国在菲律宾的军事基地发动战争,不久,占领吕宋岛北部,并进入了菲律宾的马尼拉、侵占越南北部,整个东南亚和太平洋区域等,林林总总,相当于有30多个国家被日本蹂躏过。

谁能想到,一个小小的岛国,竟能迸发出如此大的能量?在很多人探究下,日本骨子里的蕴藏的精神 - 日本民族之Hun:武士道浮出了水面。

没有武士道,就没有日本

中国古代讲究士农工商,其实日本社会也讲究士农工商。不过中国的士,指的是文士,也就是读书人。而日本的士,指的则是武士,这是日本武士道精神的文化源头。

日本第一届幕府:源赖朝

日本的武士大约出现在公元8世纪左右:1185年,关西军阀头子源赖朝集团,击败了关东军阀头子平清盛集团后,官拜征夷大将军,建立了镰仓幕府。镰仓幕府其实就是一个由武士组建起来的军事独裁统治集团。武士对大名的效忠体系也就这么基本建立了:武士效忠大名,大名效忠将军。

日本武士阶层

日本由武士统治的特殊时代,孕育了武士道精神。此后的室町幕府包括德川幕府,全都是武士统治集团,如此一来武士道精神更加深入人心,成为日本国人的精神信仰。

武士道的精神是什么?我们可以看一下武士家族的教义:

教育子嗣对主君需要无条件忠诚,有必要的话,需要用生命来捍卫主君的利益武力第一武士荣誉高于一切

武士道孕育了诸多武士家族

日本的特殊政治文化背景养育和催化了武士道精神,经过千年的磨合后,这种精神融入日本人的血液里不断流淌。儒家思想可以影响全世界,基督思想也可以传播到世界各地,可是日本的武士道精神却只有日本才拥有。大多数日本人认为,正是特殊的武士道精神,造就了独特的日本。为了达成主君目标而进行自我舍弃的精神,使日本的集体行为展现出如樱花一样的凄厉之美,虽然每一片都短暂并且快速凋零,但千万个体却服从一个意识,其合力绚烂无比,并爆发出惊人力量。

武士道精神是军国主义的土壤

德川幕府下台后,明治天皇重新掌权,这使得武士道精神,发生了一种特殊的转变:过去武士只需要对自己的主君负责就行了,比如大名、将军,可在明治时代,武士全部都要对天皇负责。

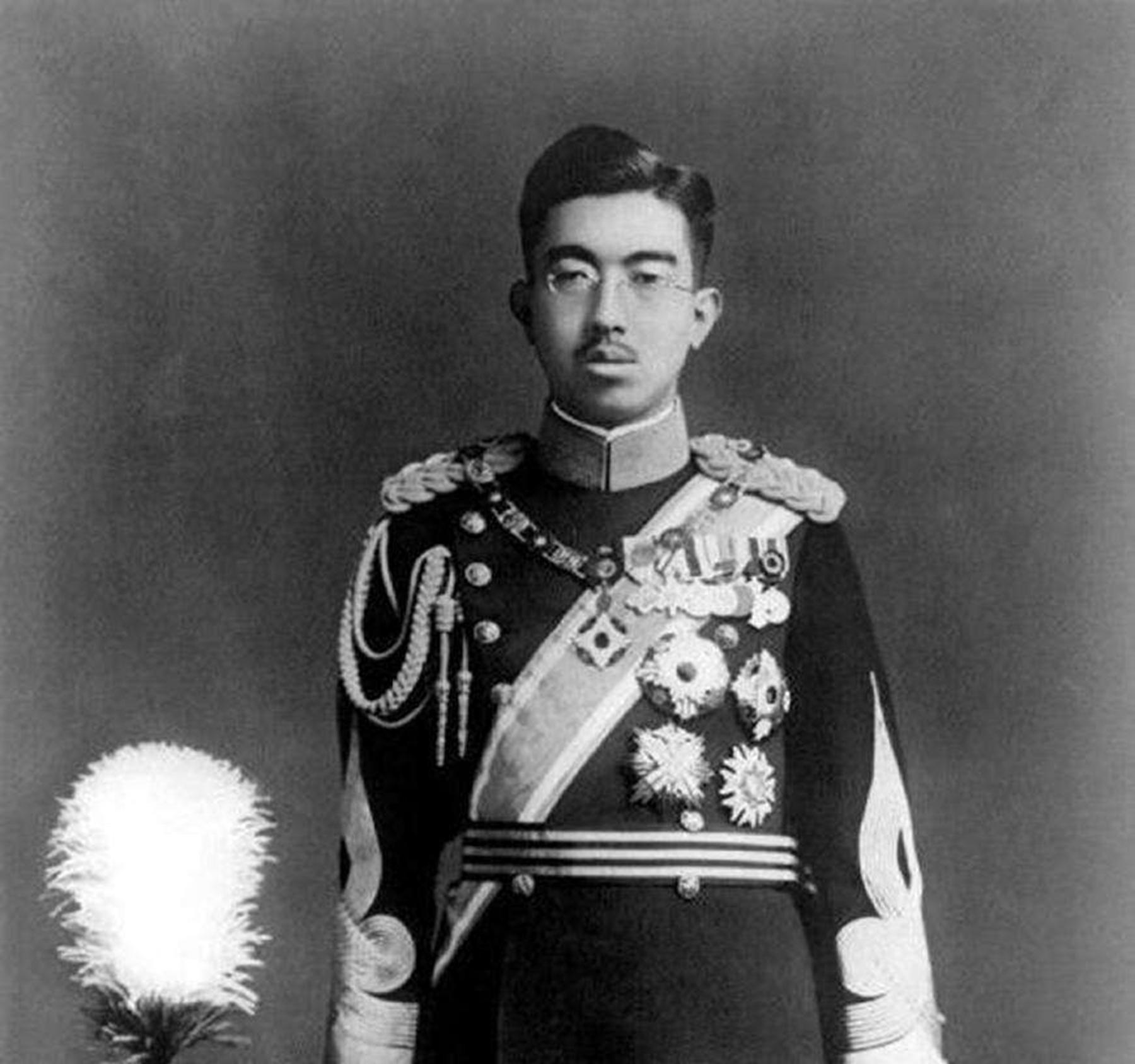

发动二战的裕仁天皇

这时,武士道成为天皇从精神层面上操控日本国民的一种手段,为了稳固自己的统治,天皇甚至颁布了诏令,使得武士道成为了全民的道德规范。大家以拥有武士道精神为荣。这么一来,统治者便可以利用武士道精神,作为军国主义的战争工具了:时机成熟以后,只需要这帮军国主义分子们煽动一下,被武士道精神驱使的日本国民们就会变得极端热血,从而成为军国主义的爪牙。

菊与刀:神性和兽性间的彷徨

1944年,第二次世界大战进入尾声,美国在如何处置具有东方文化背景的日本战后问题上徘徊难决,为此,美国政府动员了各方面的专家来研究日本,提供资料和意见,以期制定出最后的决策。

鲁思·本尼迪克特是接受这一课题的众多专家学者之一。她是一位美国人类学家,在大学期间学习的是英国文学,后从事人类学研究,师从于二战前最伟大的人类学家之一——弗兰茨·博厄斯,并取得博士学位。第二次世界大战期间,她主要从事对罗马尼亚、荷兰、德国、泰国等国民族性的研究。

鲁思·本尼迪克特

当时日美还在交战状态,本尼迪克特不能到日本本土进行调查。于是,长于田野调查的本尼迪克特,运用文化人类学的方法,调查了居住在美国的日本人和战时拘禁在美国的日本战犯,同时收集了大量有关日本的文艺学术作品,从日常生活细节中去解读日本人的思维方式和习惯,揭示日本人的矛盾性格和民族性,于是一本深层揭示日本人武士道之Hun的著作《菊与刀》问世。

菊是日本皇室的象征,刀是日本武士道精神的体现。本尼迪克特用这两个词表示了日本人的两种矛盾的性格:好战而祥和,黩武而好美,傲慢而尚礼,呆板而善变,驯服而倔强,忠贞而叛逆,勇敢而懦弱,保守而喜新。当其谨小慎微时,如菊花般温暖谦和,菊丝般的柔软令人感叹;当歇斯底里时,如利刃般狠厉肃杀,对人对己都残忍无情;其民族品质好像游走在神性和兽性之间,充满了矛盾和纠缠。

菊与刀的观点认为:日本人对等级制度的信赖处于核心地位。”“各守本位”是描述他们等级思想的关键特征。在人际关系中,每个人都有其在社会阶层中的地位,每人都应安守其地位,享受其地位应得的权利,履行该地位所要求的义务。一个人必须向地位高于他的人表示敬意,而地位高的人不得侵犯地位低的人的权利,否则地位低的人的报复是正当的。

日本人既谦卑又傲慢,比如对待放下仇恨、与之和平共处的中国,若即若离,态度暧昧;对待阉割自己国家的美国,却又卑躬屈膝,唯其马首是瞻。对待中国,一边畏惧其日渐强大的实力,忧惧新仇旧恨被一起清算,但一边又依仗美日同盟狐假虎威;对待美国,一边自身的国仇家恨令其又恨又怕,一边又强颜欢笑,巴结逢迎。纠结的心态导致日本成为首相更换极其频繁的国家,最终导致国家层面的政治策略频繁修改、摇摆,实在可叹!

平静海面下的激流

忘了看什么节目的时候有这么段话,到现在还印象深刻:

“伤害与被伤害,有时候也是对立统一关系,伤害他人,有时候也意味着在毁灭自己。如果我们失去了平衡,那对不起,枪响之后没有赢家。”

2022年是中日邦交正常化50周年,这是中日关系发展的重要里程碑,也是历史新起点。去年10月,中国在同日本首相岸田文雄通话时强调“亲仁善邻,国之宝也”。这既是中国传统治国理政的哲学,也充分体现了中方对于发展两国关系的明确态度。

作为东亚五国中两个重要国家,稳定的双边关系是东亚乃至整个亚洲的压舱石,从两国目前的发展战略来看,和平稳定的发展,是两国要谨持的战略姿态。

#头条创作挑战赛#