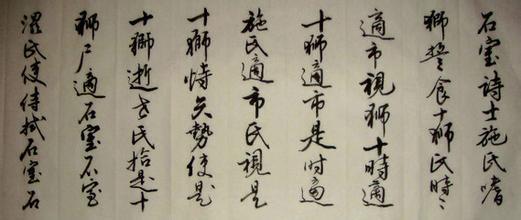

趣读《施氏食狮史》窥视中国古语的发展,细说文化传承

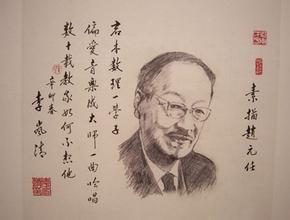

不知道有没有人读过这两篇文章,《施氏食狮史》和《季姬击鸡记》,反正我打这两个文章名字,使用的汉语拼音输入法,打的是相当的费劲的。读起来仿佛舌头没有捋平一般,这是两篇神奇的文章,作者是同一人,伟大的教育学家赵元任先生。

赵元任先生做这两篇文章的目的,现在有两种截然不同的说法,一种说法是他为了反对汉字的拼音化而做的讽刺文学;另一种说法是他为了普及汉语白话文以这两篇文章来说明古汉语在交流沟通方面的障碍,用以推行汉语的白话文化。

但是不管从哪一个方面,我们都可以看见古文化汉语另一方面的魅力,那就是古语言文化的无穷表达性,从那两篇文章就可以很明显的感受到这种古文字的这种魅力。

古语从单纯的沟通上的表达是比较晦涩难懂的,但是其在信息传递过程中又有很大的优势。而本文仅从自己的一些看法来分析古语白话文以及中国文化传承。

古语的形成与发展

中国文化的持续得益于文字的发明和传承。而中国文化的5000年的历史,就是得益于这一种传承中而没有消弥于历史。我们知道很多的文明都随着时间的发展慢慢消失在历史的长河中,有时候看到很多的人在说他们国家是没有历史的,但从一个概率学的角度来说,适宜人类生存的地方就应该是有人类存在的,都有起源,而人类只要存在于活动,就应该是有历史的。现在所说的没有历史,其实从本质上来说的是没有记录的历史,确切的说是有文字物证可以证实的历史。

而记录历史的方式主要有两种,一种是口耳相传,一种是载体传播。

01口耳相传的发展与弊端

口耳相传顾名思义,通过一个人的转述来传递信息。这种信息的传递多半会因为掺杂了传递人自己的思维和理解判断,导致信息含义脱离其原本的意义。

我们都玩过一个叫做“传话”的游戏,就是第一个人表达通过一群人转述到最后一个人复述,然后看最后一个人复述的内容与第一个人表述之间的差异?玩过这个游戏的人都知道,最后一个人所复述的话,往往与第一个人表述的话相差很远,从而制造出一些搞笑的事件而达到娱乐性。

这个游戏其实也表明了另外一个含义,就是口耳相传在传递信息的时候是会出现差异的,而造成差异的原因是每个人在传递的过程中都会有意或者无意的参杂自己的想法或者说是思维理解,这种差异往往会造成后续信息的失真,从而让人从根本上推翻以前的结论。我们在日常生活中也可以发现,法律中言证往往没有物证有效。

也正是因为人们在传递语言的时候,会添加自己的思维,导致一些文化其实是无法进行一贯性传递的。回到前文,有很多的民族或者国家会说自己国家是没有历史的,比方说泰国就曾经说过自己国家的历史,竟然是在中文记录中发现存在的。难道说泰国就真的没有历史吗?这肯定是伪命题,但是泰国没有文字的记录来表明其是具有历史的。他们可能的历史大部分是存在于口耳相传的,也导致泰国的整个文化是具有神秘色彩的,这种神秘的色彩也在口耳相传的过程中,更添加了一些后来传播者对没有见过事物的一些揣测和加工,从而导致其历史真实性大打折扣,没有文字的记录,文化的存在是没有佐证的。

其实从口耳相传的表现形式上,它应该比象形文字更早出现,更加普遍的存在,因为从语言表达的方式来看,象形文字其实是一种规则的发明,而语言的传递其实是更直接,更有效的传递方式。就是因为口耳相传这种方式存在太多的弊端,导致这一种传递信息的方式,慢慢的不被信任,而这种不被信任的传递方式,最终导致信息的失真,从而没有生长的土壤。我们从现在流行文化中可以看出,一些古老的神秘的传说,往往是存在于口耳相传。

相对于口耳相传,象形文字表现出的可记录传播性比口耳相传更有固定性,更具有客观性,也体现了信息传递的一贯性与准确性,但是象形文字的产生、发展也是有条件的。

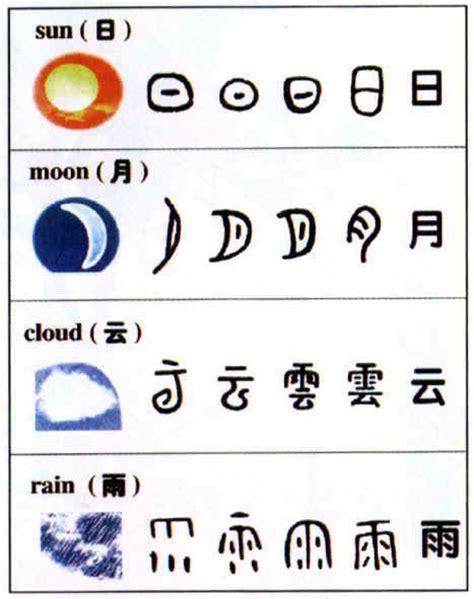

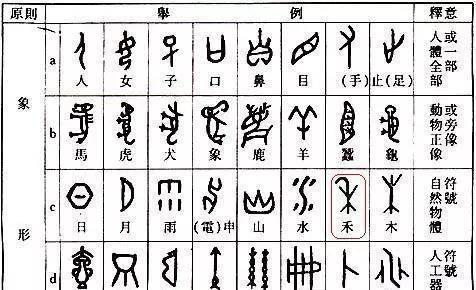

02象形文字的发展和弊端

我们可以看见四大文明古国的文字,基本上都是象形文字的一个亚支,不管是我们国家的甲骨文,埃及的文字,古印度和古巴比伦的文字,从某种意义上来说都是象形文字,都脱胎于画的表象。即用一种比较简单的线条来描述一个事物,最开始就是把这个事画下来,而通过后面的一些简化演变,逐渐的形成了文字。

象形文字,使得我们国家的文化得以了传承的基础,但是单纯的说我国的文字是象形文字,其实是不准确的。随着人类的不断进步以及行政级别的大一统,从秦始皇推行统一度量,统一文字后,通常所说的中国文化才从某种意义上达到了可以传承的基本条件,也就是象形文字向表意文字发展。

但落后的生产力与落后的生活条件导致文字记录载体成本高,进而导致传递变得格外的艰难,所以在中华文化的传递中相当一部分也还是使用口耳相传的信息传递方式,甚至于大部分贫穷落后的地方,文字无法度量的地方,口耳相传的传递方式在相当长时间内存。而这就衍生了中国千奇百怪的神话故事,或带有浓重封建色彩的地方异志。

由于文字载体的受限,文字在记录保存上存在很大的问题,不管是甲骨文还是记录在竹简上的文字,因为载体的难得,使得文字记录不得不简易化,而文字的简易化使得文字形成了一种规则,这个规则形成了固定的表达方式,并只在文字使用者中进行传递,形成了知识的传递壁垒,有文化传递的人可以很快的统治没有文化传递的人,这种统治导致阶层的产生,而社会形式和社会地位会加固这一屏障,进一步的形成了文化的垄断,我们都知道垄断形成利益,但是我们不在这里表述这种利益,我们只是通过这一种形式来说明文字的传递是有困难的。

这种困难主要体现于沟通上的困难,因为没有学过这种文字规则的人,他是很难理解文字的表意形式,这个地方的阐述可能有点晦涩,我们可以这样理解,密码学就是脱胎于表意文字的,你理解了密码的规则,你才能知道密码所传递的信息,同样你只有理解古文,你才能理解各种传递的信息,因为笔墨纸砚的昂贵,从而导致文化的昂贵和知识的垄断。因为文字书写载体的昂贵,所以人们在传递一种规律的时候,往往还是采用一种口耳相传的方式,而这种方式所带来的理解性偏差不足以弥补其带来的益处,从而导致很多文化的断层。

古语就是在这一种情况下发展的,而这种发展势必造成阶级的分化。而近代西方文学的发展,更多的是从一种音意文字中进行的传承,所以他能更好地被人所接受,在近现代中国文化的发展,其实得益于两个方式,一个就是汉语拼音的发明,一个就是白话文的启用,音意文字的产生很大程度上弥补了口耳相传中的缺陷,白话文的启用也降低了理解的难度,但是这些都是有前提条件的,这个条件产生的一个契机就是生产力的发展。可以说没有解决载体成本的物质基础,是无法真正使得音译语言发展,比方说电报机发明后,传递信息按字收钱时,出现了很多暗语,“人傻钱多速来”就是电报机时代信息传递的一个典范。

现代语言体系与古语的传承

现代文化的发展,语言体系的发展,很大程度上在于载体的容易取得,生产力的发展,以及不得不说的白话文发展,赵元任先生通过两篇同音字,既说明了古语的传承和难以交流,因为那两篇文章全文都只使用了一个音节,导致在读的时候听的人完全不能理解,有说明了古语在载体上的无限表达,因为读文的人却可以理解的很清楚。这也进一步说明了古文在信息载体上的先进性和在沟通上的弊端,所以说中国文化的发展不能说是废除古文,或者说是崇尚古文,可以简单概括的。

那么在文化传递中我们是应该遵循古语的传递,还是应该崇尚音译的简单?在中国生活的人,其实从一种很简单的表述中蕴含中国的文化,这是一种文明的传承,那传承这种文明,我们需要做到的是尊重古语,而不是单纯的非此即彼。

01理解古语的文化

要想传承一个东西,你首先的是需要去了解这个东西,我们现在说的是传承中国文化,那么我们就应该去理解我们国家的一种进程,然后去理解这个文化的载体,也就是古语,摸清她的传递的一种规则,然后才知道在这种规则下所表达的一种含义。很多时候因为音译的出现,导致我们在了解一个文化的时候,是不求甚解的,虽然我具有大学文凭,但是凭心而论,除了语文课本上的一些文言文与诗词作品,我是没有读过其他的文言文作品,所以在古语的衡量标准上,我们应该是文盲。

因为对文言文的阅读要求并不高,加上应试教育的发展,导致我们其实对古语的了解程度是很低的,从而导致一种传承上的断层,当然大学里面学中文系的人还是很多的,我说的这一种断层不是说中国语言的断层,而是我们自己对语言的一种文化缺失,很多人说读史可以知得失,但是我们连古语的基本行为规则都不知道,如何去理解它所记录的得失,所以尊重古语才能去了解他,了解他才能去破晓它的规则,破晓了它的规则,你才能进一步的去尊重理解她,这是一个相辅相成的过程。培养一个东西的兴趣,首先是培养一种东西的认知,我们只有认知了它,尊重了他,我们才有谈培养对它的兴趣,如何培养对英语的兴趣?其实从根本上来说是培养对文化的一种自豪感。

02古语传递的困难与弊端

现代中国经过了清末的一种腐朽的摧残,加之外部文化快速的超过本土文化,尤其是传递信息的先进性,现在所成西方文化的传递基本都是音译文字,她变得更好,理解更容易记录,以及更容易传递,使得这种传递方式冲击着传统的文字载体方式,因为西方的这种传递方式有更规范的规则,更容易宣传的模式,以及更容易学会,很快的形成规模性效应,从而导致很多人去推崇这种文化,而传统技术的藏私以及只可意会不可言传的传递方式,导致中国文化在非官场文化(技术类文明)传承中远远落后于西方文化。因为人数众多的技术类人员通过科技的改革而掌握了话语权,使得西方文化倍受推崇。从而导致传统文化的落后。

比方说传统中医在中国从巫医中脱胎,几千年来,拯救了无数的中国人,但西医的快速治愈以及可以量化的标准,很大程度上打击了中医的发展,而中医的发展本身就存在官方的发展和民间的发展,而官方的发展高高在上,脱离了群众的基础,民间的发展又受限于自己单方的弊端,其发展缓慢,甚至于在很多人眼里近乎骗术。

中国民间工艺的复杂,也有类似的尴尬,中国文化的传承似乎都有这一种尴尬在里面,因为中国文化的传承,讲究的是沉心,但是飞速的发展总是让中国文化在传承中无法沉心,学不透就走不远,从这一点上看,在规律的总结上,中国文化不得不向西方文化学习。所以传承传统文化的从某种程度上需要解决的是一种传承上的弊端,也就是家族式传承的形成的一种弊端,但是这一种弊端其实是很难解决的,因为这一种父传子,师带徒的手艺方式决定了很多关键的东西断层,从而使人失去兴趣。

这种弊端及落后也使得后来者往往行成自卑心理,加上中国文化官本位思想,使得相当长时间文化是重文轻理工,而科技的发展打破了古战场体系,外来侵略与欺压,中国走过了一段灭顶的历史,形成传统文化不自信。

03培养古语的传承

培养古语的传承,其实更要求的是我们培养一种文化的自信,而这种自信是源于中国人对中国文明的一种自豪感,这种自豪感是需要国家进行支撑的。

从魏源说“师夷长技以制夷”,到现在已经接近200年了,我们在学习西方文化的时候,由于一些宣传的导向,使得我们视中华文化的糟粕,从而导致一种文化上的自卑,但是这种自卑其实是没有必要的,中国文化流传5000年,不是说盲目的自信,但是中国文化能如此源远流长,是有气文化的先进性的。

而中国文化又具有包容性,具有博大性,可以吸收与发展,但同时也具有狭隘性,具有不可言传的弊端性,因为其在学习上存在困难,所以国家推行古语的研究,加大传承的力度,只塑造实用价值观,可能才会增加文化的一种兴趣,而这对中国文化的发展是一个契机,也是一个挑战。

我希望看见中国的复兴,而这种复兴不是简单的回到崇尚古文的一种境地,而是回到一种文化的巅峰,这种文化的巅峰是我们尊重客观的规律,然后去取其精华,去其糟粕,从而形成一种优秀文化的传承。传递一种流淌在炎黄子孙血液里的自强不息#我,无条件写作# #我要上头条# #情感写作小能手#