九一八事变爆发,30万东北军不战而逃,2000名警察打响抗战第一枪

你敢相信吗,面对人数仅仅只有2.7万名的日军,30万东北军却不战而逃,致使日军不费吹灰之力地便攻占了我国东北三省。

然而就是在这样一股庞大的逃亡人潮中,却有一个人率领部队选择逆流而上,打响了东北抗战的第一枪。

那么这个人是谁?拥有巨大人数优势的30万东北军又为何不战而逃?本期,为大家讲述九一八事变背后的故事。

1929年,美国经济危机爆发,紧接着便引发了全球性的金融危机。两年后,全球各地都相继陷入到危机泥潭中,日本也不例外。

当时的日本经济遭受了重创,失业率直线上升,很多人都无法养家糊口,因而国内局势动荡不安,陷入了极端困境。

于是日本开始积极寻求摆脱困境的方法,而在当时的他们看来,加快对我国的侵略步伐,无疑就是最能谋求生机的出路。

彼时的我国积贫积弱、软弱不堪,且内斗现象严重,军阀混战层出不穷,蒋介石又忙着进行“剿共”,因此各方都自顾不暇,没有人察觉到日本的狼子野心。

但就是在这样的疏忽和不以为然下,使得日本在一次次对我国底线的试探中不断尝到甜头,于是胆子越来越大,开始得寸进尺地计划要对我国实行总体侵华的战略。

他们战略的第一步,就是攻占我国的东三省。

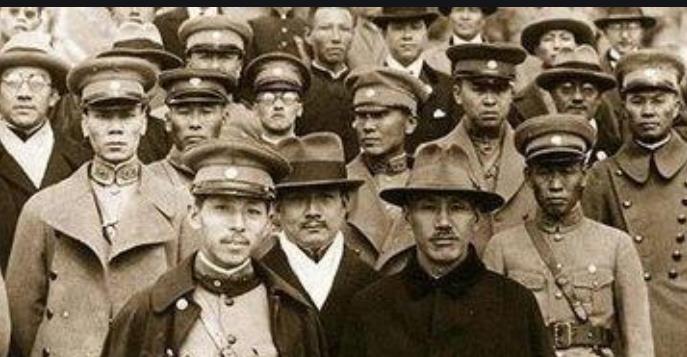

彼时的日本虽然在东北享有各种特权,且也有人数不少的部队驻扎于此,但并不是东北真正意义上的统治者——它的控制权牢牢地掌握在军阀张作霖的手上。

起先日本与张作霖的关系还算良好,双方甚至还有一些合作往来,然而这样的和平局面并没有持续多久。

随着后来张作霖做了一些不合日方心意、甚至是损害日方利益的事后,日方便视其为眼中钉和绊脚石,急欲除之而后快。

不久,日方就发起了皇姑屯事件,将张作霖乘坐的列车炸毁,使张作霖重伤不治身亡。日方以为通过此事,便可造成东北出现群龙无首的混乱局面,从而借机上位。

然而另日方没想到的是,张作霖之子、被人称作是少帅的张学良跳了出来,并且以其名正言顺的身份而被东北上下所拥护,成为了继承张作霖统治权的接班人。

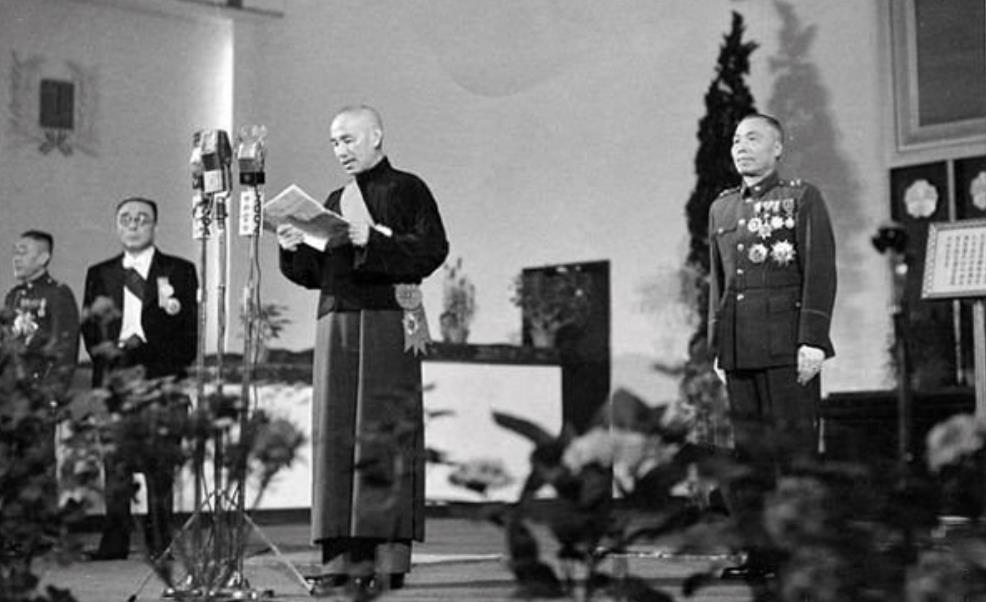

不仅如此,他还宣布要归服国民政府,于是在继位不久后,他便改悬国民政府的青天白日旗。

至此,群雄割据的北洋军阀时代便正式落幕,国民党在形式上“统一”了全国。

对此日方愤怒不已,他们不甘心自己统治东北的美梦破碎,再加上他们眼看着张学良越来越难以把控,于是便生出了借武力侵占东北的野心。

他们刻意制造事端,借莫须有的矛盾挑衅东北军将士,就是想借此试探张学良的反应,继而判断侵占东北的战略计划是否可行。

张学良也果然没有让他们失望——他并不想和日方开战,于是一直以来都秉持着息事宁人的态度,对日方日益过分的行径坐视不理,同时还命令自己的下属都要采取“不抵抗”的友好措施,从而实现与日方在东北省内和平共处的方针。

然而张学良的退让之举,在日方看来却是名副其实的软弱。于是他们把此前的顾虑一扫而光,开始踌躇满志地实行着既定的侵略步骤。

东北人民的至暗时刻,即将来临。

沈阳城内的东北军不会想到,和他们相安无事多年的日军,此时正在谋划一个恶毒的阴谋。

1930年春,驻守在东北的日本关东军参谋长石原莞尔,开始密谋攻占沈阳的事件。

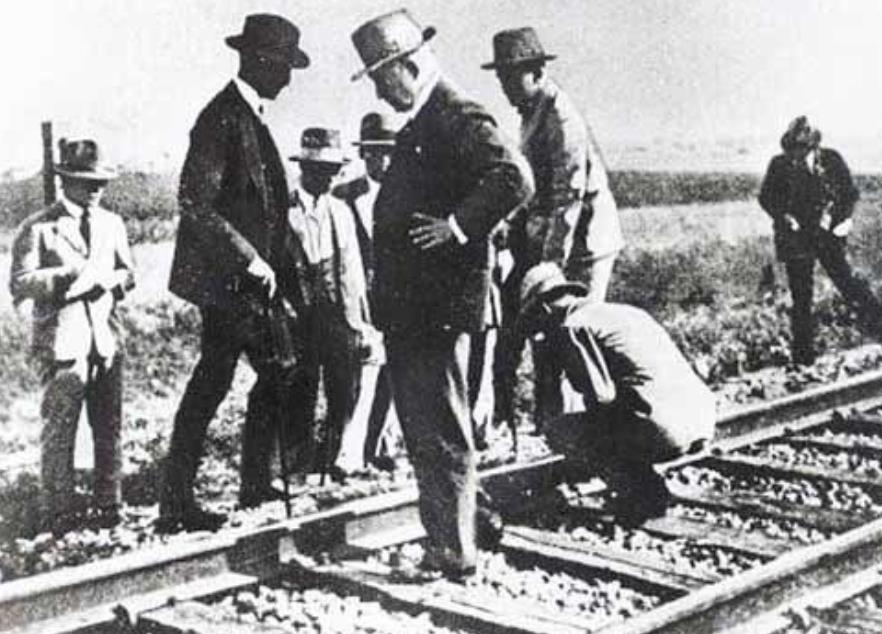

经过细致地勘察地形后,他决定把柳条湖作为发动战争的起点。柳条湖位于沈阳城内以北的5公里处,介于北宁铁路沈阳站和文官屯站之间,平常鲜有人来。

而它除了地处偏僻、便于行事外,还具有一个巨大的优势,即距离东北军中的最大军营——北大营仅仅相隔800米。这才是石原莞尔最为看重并拍板的原因。

一切准备就绪,石原莞尔正式开始实施他密谋已久的阴谋。

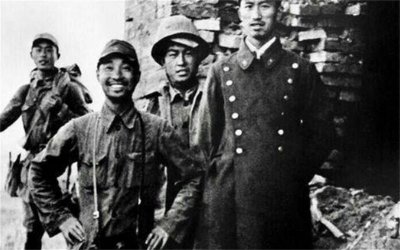

1931年9月18日入夜,东北沈阳城内一片祥和,四下静谧无人。距沈阳城外五公里的北大营的官兵也都进入了梦乡,他们不会想到,在几个小时以后,将会面临一生中最窝囊的一战。

当天晚上10点,石原莞尔派遣中尉河本末守率领爆破小队,前往柳条湖执行任务。

他们摸黑来到了目标地点,按事先计划的,将42包黄色炸药放置在南满铁路的轨道上,并在旁边摆放了3具身穿东北军军服的尸体,从而制造了一个东北军蓄意炸毁铁路的假现场。

二十分钟后,河本末守引爆了炸弹,南满铁路被炸开了一道口子。

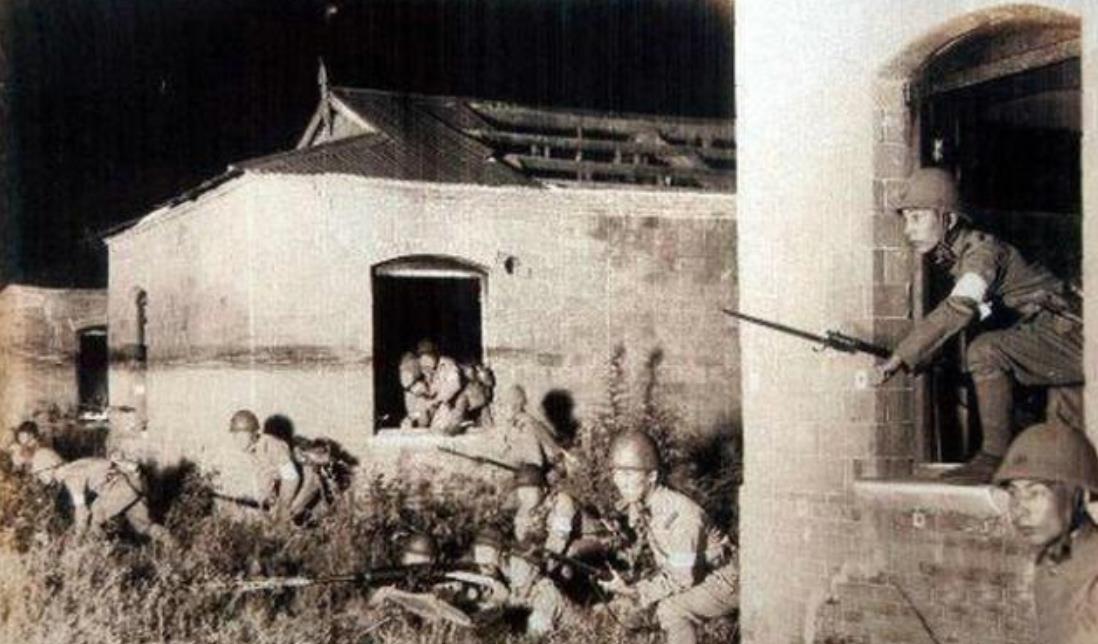

听到爆炸声的行动讯号,早就做好准备的日军独立守备大队第二大队的五百多号人,便从西北方向,向东北军驻地北大营发起了进攻。

他们把自导自演炸毁南满铁路的行径,反诬成是东北军所为、目的是对日军图谋不轨,并以“自卫”的名头发动了战争。

不但如此,河本末守还遣人将“北大营的中国军队炸毁铁路、攻击守备队”这一虚假的情报,报告给驻守在旅顺的关东军司令部。

关东军的高级参谋板垣征四郎对此心领神会,于是立刻下令向东北军开火,并全力进攻北大营和沈阳城,甚至还动用上了火炮进行轰击。

起先东北军以为日军在进行军事演习。因为日军军事演习的频率一向频繁,仅上个月就进行了将近30次,所以他们第一反应认为这不过又是日军的一次演习。

然而这正是日军对他们所实施的麻痹战术,为的就是让他们放松警惕,从而对这一次日军的进攻毫无戒心。

直到炮火在营中迅速蔓延、四处都火光冲天后,东北军才意识到,日军动真格了!

于是他们手忙脚乱地穿衣起床,有些动作慢的,则被随后翻墙进来的日军主力集体扫射,凄惨地死在了床榻上。

日军的浩大声势,让刚刚才从睡梦中惊醒的东北军根本无从判断敌人的数量,于是在当下只能狼狈逃窜,哀嚎之声处处可闻。

彼时东北军中的指挥官王以哲并没有宿在营中,东北军群龙无首、乱作一团。见此,值班的军官便打电话,请示沈阳城中的参谋长荣臻该当如何。

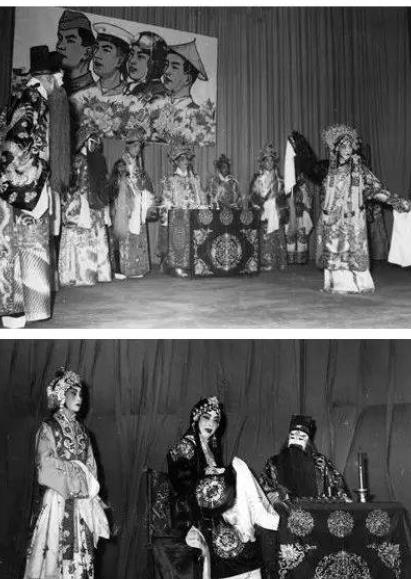

见事态严重,荣臻又立马打电话向坐镇北平的少帅张学良请示。然而此时的张学良正在看京剧,所以并未接到这通电话——荣臻只能自己拿主意了。

正在六神无主之时,他突然想起张学良所下达的禁止与日军起冲突的严令,于是他便给惶恐的北大营官兵下达了“不准抵抗”的命令,甚至还收缴了他们的武器。

对此东北军上下都无法理解。眼见着昔日亲爱的同袍惨死面前,他们目眦欲裂、群情激奋,纷纷请求一战,想要报仇雪恨。

然而荣臻态度强硬,他们只能无奈顺从。但还是有很多人无法接受,自己莫名其妙从保家卫国的战士变成了束手就擒、任人宰割的“俘虏”。

面对这种角色上的屈辱转换,抱枪痛哭者有之,挥拳击壁者亦有之。

但即使如此,凶残的日军也没有停止杀戮。他们肆无忌惮地屠杀着面前手无寸铁的东北军,很快就致使其中三百多人伤亡,自己却一兵一卒未损。

就这样,堂堂北大营的8000名守军,被只有500人左右的日军击溃。

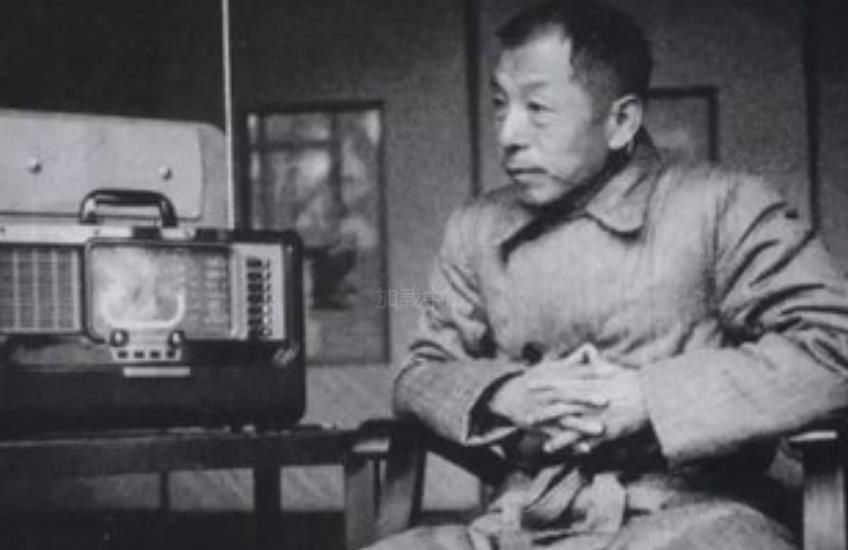

30万东北军不战而逃,他却率领部下逆流而上,成为当时唯一抗击日军的部队。他就是沈阳警察黄显声。

1896年,黄显声出生于辽宁的一个小县城。1918年,他考入北京大学的文科补习班。在校期间他恰逢五四爱国运动的爆发,于是满腔热血地投身到其中。

五四运动结束后,深受感染的黄显声决定弃笔从戎、报效祖国,于是在三年后顺利考入了东北陆军讲武堂第三期炮科,并在次年以极其优异的成绩毕业,随后服役于东北军。

拥有亮眼成绩的黄显声,自然而然便走进了东北军阀张作霖的视线。他很快就得到了重用,刚毕业就成为了人人艳羡的营长。

任职期间他以治军严谨而著称,又因其胆识过人、文武兼备的缘故,被张作霖视为心腹爱将,一时间风光无限。

后来张作霖不幸死于日军之手,其子张学良便继承他的衣钵,成为了新一任的“东北王”。

张学良上台后,也极为看重黄显声,于是把他调到卫队当旅长,负责沈阳城内的警卫,同时保护自己的安全。

1930年,表现出色的黄显声被擢升为辽宁省警务处长兼沈阳市公安局长。

在位期间他秉公执法、体恤民情、打击犯罪毫不手软;不但雷厉风行地整顿了社会秩序,使之一切都井井有条;同时还开展了顺应民心的禁烟活动,因而在沈阳城内的口碑极好、威望极高。

九一八事变爆发前,敏锐的他便察觉到了日军的蠢蠢欲动和狼子野心,于是他苦口婆心地劝诫张学良不能听之任之、应当掐死日军的侵略苗头于襁褓之中、以除后患。

但以张学良为首的东北军上下都对此不置可否,对他所说的“国之大患”并不以为然,甚至还笑话他多虑。

但黄显声没有气馁,他坚信自己的判断无误,于是在与日军周旋的同时,暗中搜集有关日军活动的情报,并储备了20万支步枪及其配套的弹药,以备不时之需。

九一八事变爆发后,张学良命令东北全军不得反抗,于是30万东北军不战而退、仓皇而逃,没有驻军守卫的沈阳城也在短短八小时内就被攻破。

早料到有这一天的黄显声对此并不惊慌,他把此前储备的20万支步枪分发给自己麾下的2000多名下属,率领他们向攻入城内的日军发起了凶猛地反击。

不但如此,他还下达了死命令——“非到不能支持时,决不放弃阵地!”

随后他身先士卒,把指挥部建在了战斗的最前沿,并率领沈阳警察在巷子中,与日军展开了猛烈的火力交锋,成为当时全城中唯一抗击日军的部队。

大摇大摆进城的日军没有想到在这种时候,居然还会遭到如此大规模烈的激烈反抗,因而在猝不及防下伤亡惨重。

于是他们急忙派遣第二师部前来增援,试图围歼这股反抗势力,从而起到杀鸡儆猴的效果。

眼见敌军源源不断而来,处于弱势的黄显声依旧毫无退缩之意。他一边鼓舞下属的士气,一边与日军进行着殊死搏斗。

除此之外,他还命部下积极地修建防御工事,目的就是要和日军打持久战。如此鏖战了三天三夜,直至最后弹尽粮绝,他的部下中都没有人投降或是撤退。

最后黄显声见守城无望,便命令残余部队缩小编制、撤退突围。直到最后所有部下都成功突围后,他才寻机撤离。

虽然最后他的反抗以失败而告终,但他临阵抗命、保家卫国的这一声枪响,还是极大地震慑住了日军,从而使他们不敢以偏概全地蔑视我国的所有军人。他代表了沈阳城守军最后的骨气。

然而,个体的光亮始终都是微弱的。在张学良的“不抵抗政策”下,致使日军铁蹄在不到半年的时间内,便不费吹灰之力地占领了整个东北三省、近100万平方公里的土地。从而使我国东北人民被迫开始了长达十四年之久的被奴役生涯。

至此,我国也正式走上了艰辛的抗日道路,并在这个过程中,谱写了一出出悲壮感人的壮怀篇章。