1626年宁远之战:一场改写历史、让大明王朝续命十八年的关键战役

1626年明清宁远之战是一场意义非凡的战役,这一仗让明朝续命十八年,改写了历史,可以说如何赞誉它都不为过。下面就给大家详细讲述一下这场战役的经过。

(一)

自从努尔哈赤以所谓的“七大恨”起兵反明以来,可谓是战无不胜,而且还每次都是大胜,每一仗都能把明朝打得吐血不已。

从1618年到1622年,四年的时间后金军四次大捷,歼灭明军不下二十万,夺取了辽东三大城市:沈阳、辽阳、广宁,成功地占据了整个辽东。可谓是战果辉煌,势不可挡。

不过,到了1622年,后金停下了脚步,四年的时间没有再向明朝方面发起大规模进攻。这是怎么回事呢?努尔哈赤难道还不晓得一鼓作气、乘胜前进的道理?虽然这几年有袁可立、毛文龙等人在东江不断地骚扰,但是这也不足以让努尔哈赤停歇。后金的休战应该另有原因。

我个人认为:1618年到1622年连续四年的激战,让后金方面损失也不小。女真本来人口就有限,四年的恶战带来了重大的伤亡,以至于他们不得不暂时停止进攻,耐心地等待族中的少年成长起来。经过四年的时间,族中的毛孩子现在都长大成人了,后金又拥有了一支强大的武装。这时,他们才又一次对明朝发动了大规模的进攻。

而对于明朝方面来说,他们由于自己内部的无谓党争,以至于无法对整个军事形势做出正确的判断,甚至无法掌握有价值的军事情报。所以他们没有能够利用这一时机发起反攻,大部分的时间都放在内耗扯皮上面,建立起关宁防线算是明朝在这一段时间里仅有的一点成绩了。

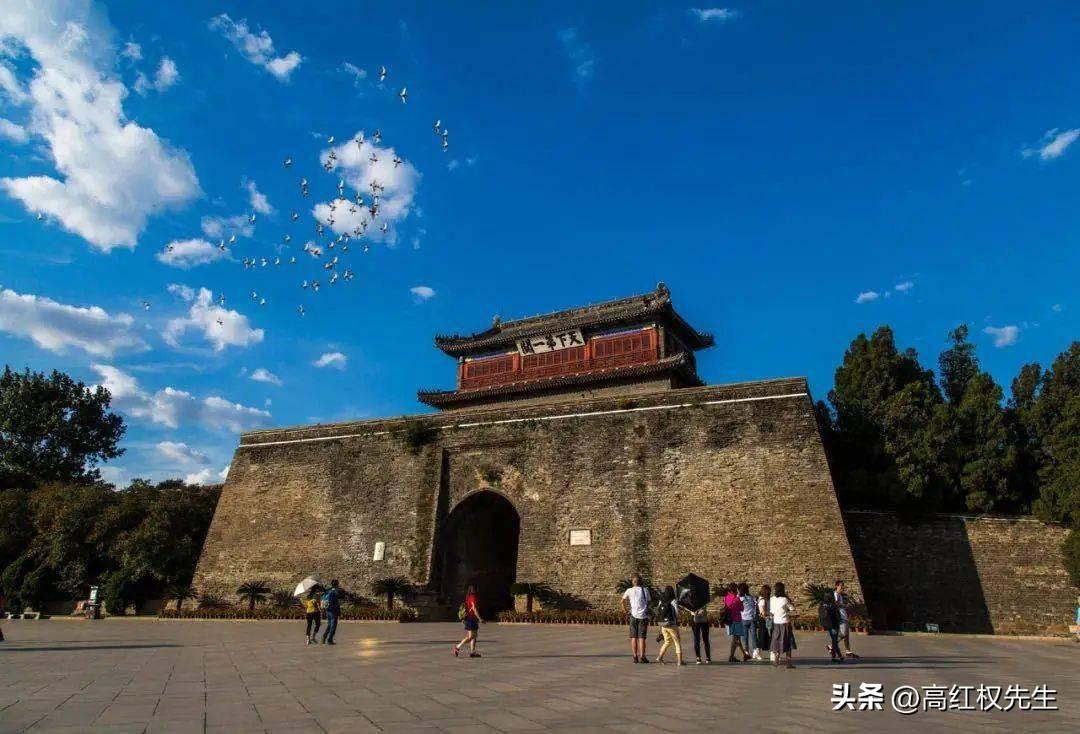

1622年广宁(今辽宁省北镇市)之战后,明廷提拔所谓“知兵”的王在晋担任辽东经略。王在晋的作战计划就是退守山海关,放弃整个辽东。

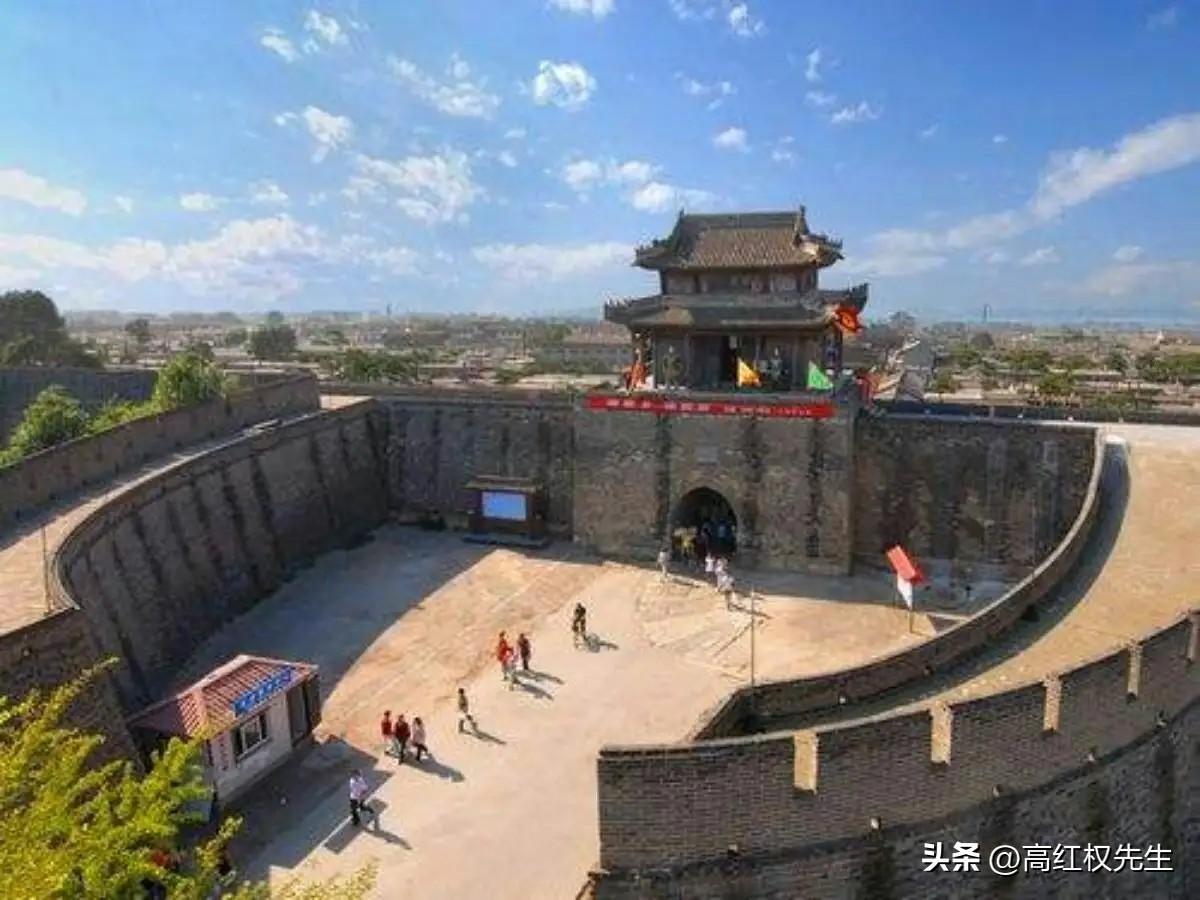

他的计划遭到了袁崇焕的坚决反对。袁崇焕坚决主张把防线推进到宁远(辽宁省兴城市),实践证明袁崇焕是正确的。山海关对于明朝来说已经属于最后的险要,如果把赌注都押在这里,那是极其危险的,山海关一旦失守,北京城将无险可凭。只有充分利用辽西走廊的地势,把防线向前推进,给山海关增加安全系数,这才是唯一正确的选择。

后来,拥有“帝师”身份的大学士孙承宗亲自到前线考察,确认袁崇焕是正确的。于是,孙承宗取代了王在晋担任辽东经略。袁崇焕则以兵备道的身份负责守卫宁远。

1625年,孙承宗按照袁崇焕的建议,把防线继续向前推进,在锦州一线驻军,控制整个辽西走廊,同时对后金形成攻势防御的态势。应该说,这是完全正确的做法。

1625年十月,明军在锦州前线遭遇小败,结果孙承宗因此事遭到阉党的攻击,被迫去职。阉党派高第担任辽东经略。这样一来,整个关宁防线的形势就又一次发生了逆转。

(二)

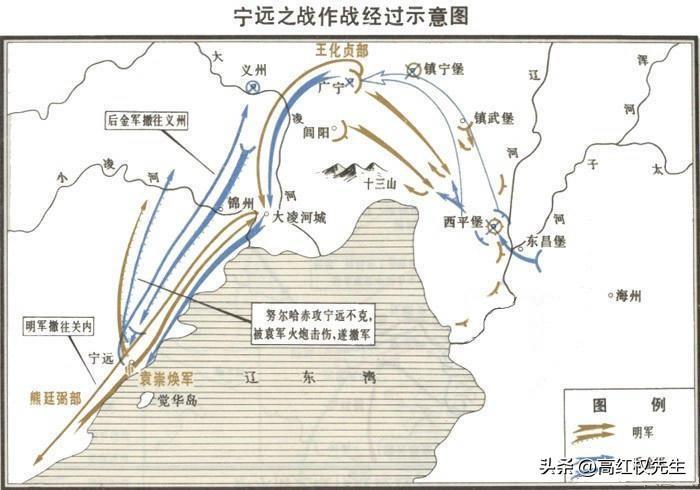

1626年正月十四,努尔哈赤率八旗军共计六万,号称十三万,从沈阳倾巢而出,直扑辽西走廊。明清之间又一场大会战拉开了序幕。

努尔哈赤如此兴师动众,显然是冲着山海关而去的,这一点在清朝的满文老档中有明确记载。努尔哈赤已经预先设计好了佯攻山海关、主攻一片石的作战计划,他是很想在自己的有生之年拿下北京城,重现当年大金国辉煌的。一些专门黑袁崇焕的网民在网上说努尔哈赤此次出征只是想抢点粮食,这可是毫无根据的胡说。

面对着后金军的进攻,辽东经略高第手足无措。他的唯一策略就是退守山海关,而从宁远到锦州的诸多城堡都要放弃。

如此荒诞不经的做法自然遭到了时任宁前兵备道的袁崇焕的坚决反对。所谓宁前兵备道,就是负责宁远与前屯两座城堡的道员的意思。当时袁崇焕的职务相当于宁远、前屯(今绥中县前所镇,在宁远与山海关之间)两座城池的军分区司令。

袁崇焕向朝廷上书,激烈反对高第的做法,并且表示要辞去担任的职务。最后,兵部出面和稀泥:同意袁崇焕率领本部人马坚守宁远,并且还加封他山东按察使的头衔,同时也同意高第撤防锦州一线的城池。

于是,高第很快就命令锦州一带的明军撤退。驻守在锦州、松山、杏山、塔山、大小凌河等七座城池的明军都仓皇撤退。存放在右屯的三十万石军粮也无法撤走,统统轻易落入敌手。

正月十七日,努尔哈赤指挥的八旗军“渡辽河,于旷野布兵,南至海岸,北越广宁大路,前后如流,首尾不见,旌旗剑戟如林……”

八旗主力气势汹汹地直扑宁远而来。北京城里“中朝闻警,兵部尚书王永光集廷臣议战守,无善策……”朝廷方面是一筹莫展。而山海关那里,辽东经略高第和山海关总兵杨麒拥兵自保,不敢出援,“中外谓宁远必不守”。几乎所有的人都认为宁远肯定是要完蛋了。

唯一拥有信心的,只有袁崇焕和他手下的官兵们。

宁远城中兵马不足两万,如果出城野战,那是必败无疑。因此,袁崇焕自然而然地决定据城死守,凭借着十一门红衣大炮来挡住八旗军的进攻。

此时,在袁崇焕的手下,有总兵满桂、副将左辅、参将祖大寿,以及朱梅、何可纲、彭簪古等人,在宁远后面的前屯则由总兵赵率教负责防御。这些将领基本上都是日后袁崇焕手下关宁铁骑的骨干成员。经过这一次战斗,他们都成为了袁崇焕的嫡系。

袁崇焕知道努尔哈赤多次使用间谍人员里应外合攻破明朝的城池,所以他非常用心地严防间谍破坏,派专人稽查奸细,同时在全城戒严,严禁城中军民随意行动。这样一来,就有效地防止了后金间谍的破坏行动。

到了正月二十二日,明军已经做好了一切应战的准备。二十三日,八旗军终于来到了距离宁远五里远的地方安营扎寨,一场前所未有的激烈战斗就要打响了。

(三)

二十三日,努尔哈赤扎营完毕后,派人到宁远招降,理所当然地遭到了袁崇焕的拒绝。袁崇焕还趁着后金军的营垒距离宁远过近的机会,命令自己的家人罗立用红衣大炮轰击,结果打死数十名后金军,迫使后金方面把营垒后移。从这时起,红衣大炮就成了后金军的梦魇。

红衣大炮原本是英国海军炮,明朝末年,有一艘英国军舰在中国沿海沉没,葡萄牙人从军舰上打捞出三十门火炮,转手倒卖给了明朝。这三十门火炮中的十一门被送到了宁远,从此成为了战争中的主角。

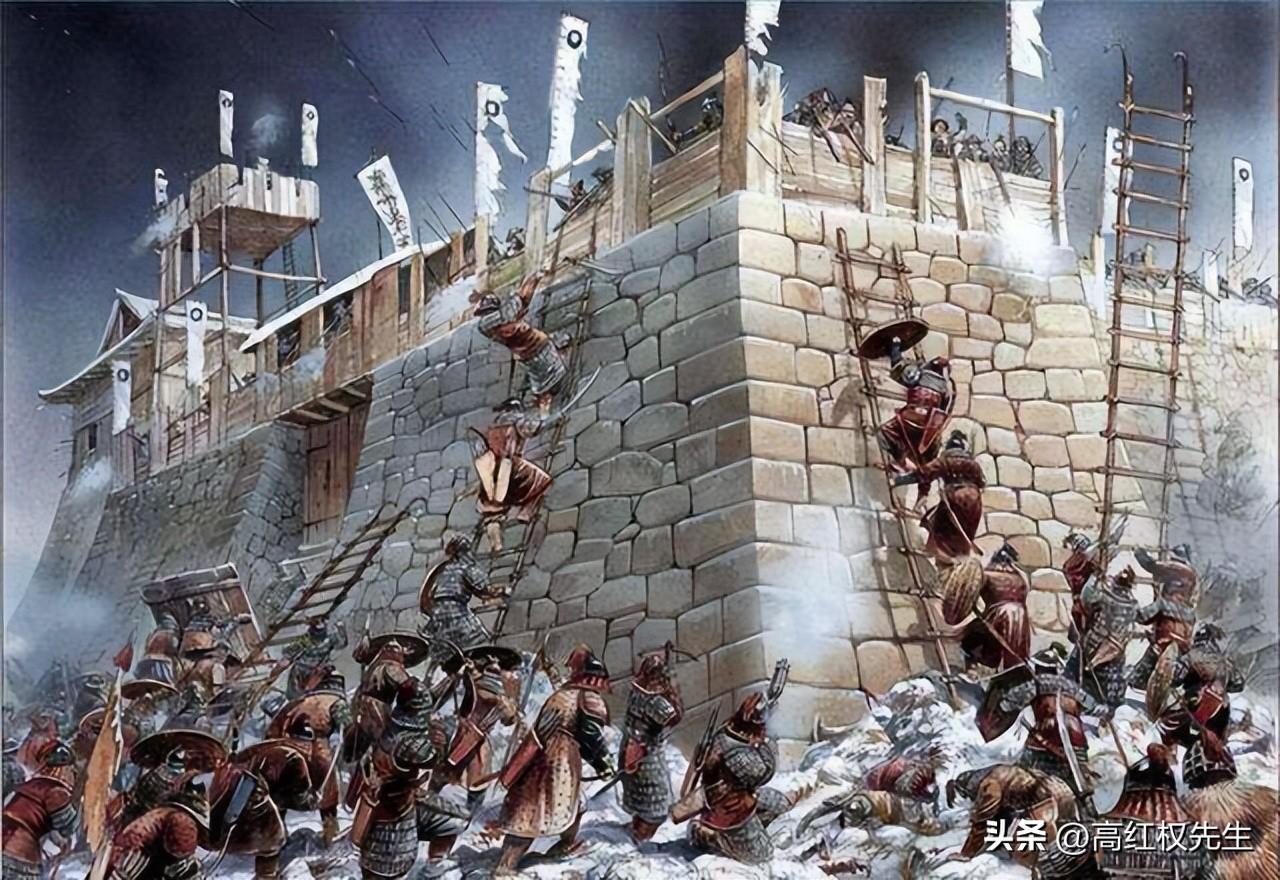

二十四日,从早晨五六点钟开始,八旗军就向着宁远城发起了潮水一般的进攻。

八旗军的进攻自然是传统方式,士兵们抬着云梯,推着簰车,呐喊着冲向城墙。到了城墙附近,有的架云梯攀城,有的到城墙根凿城,有的则在下面用弓箭猛烈地向着城上施放,辽东那些城市,都是这么被他们打下来的。

城上的明军利用火铳、火球、火罐以及弓箭、滚木礌石这些传统的武器迎战,还将干柴丢到城墙脚下,然后点燃,形成一条火龙,杀伤那些凿城的八旗军。但是对于他们来说,最给力的武器还是红衣大炮。

城上红衣大炮一声怒吼,城下的八旗军当场就死伤一片,如此威力是明清两军做梦都想象不到的。八旗军用来攻城的簰车正面耸立着厚达数寸的木板,木板上还包裹了数层牛皮,普通的弓箭火铳根本奈何它不得,但是在红衣大炮面前,簰车就是浮云而已,“……每用西洋炮,则簰车如拉朽。”

按照现代人的研究,红衣大炮可以发生实心弹和霰弹两种弹药。如果是实心弹,射程可达1.5公里;霰弹的射程也有三百米以上。显然霰弹的杀伤力更大,一炮打出去,数百米范围之内可谓是寸草不生。八旗军伤亡惨重。

八旗军首先集中攻击的是宁远的西南角,结果被红衣大炮杀得尸横遍野,于是,他们转而进攻宁远的南城角。这里大概是红衣大炮的射击死角,所以有一些八旗军冲到了城墙脚下,拼命地凿城。袁崇焕命令把木柴浇上油掺上火药,然后用铁链系到城下点火焚烧,激战到了当晚二更时分,这股八旗军实在是顶不住了,最终退走。袁崇焕派了五十名精锐士兵缒城而下,将八旗军遗留的攻城器械统统烧毁。

在这一天的激烈战斗中,八旗军伤亡巨大,宁远城中的通判金启倧也在点火开炮的时候因为火药炸膛而当场身亡。

(四)

二十五日,八旗军继续向着宁远猛烈进攻。可是,对于城上的红衣大炮,八旗军没有任何办法来应付。科技的代差只能用科技的手段来弥补,土办法是绝对行不通的。

明军凭借着红衣大炮不停地轰击冲上来的八旗军,打到中午时分,八旗军已经不敢往前冲了,军官用刀逼着也不好使。少数士兵冲到城下很快就退了回去。

这一天的战斗中,八旗军的伤亡比二十四日还大。他们尽可能地把尸体抢回去,到宁远城外的砖窑里焚烧,直烧得黄烟蔽野。

努尔哈赤对于八旗军竟然畏战不前感到极为恼火,于是亲自到前敌督战。他原本不相信红衣大炮有多么厉害,直到亲眼看见一大批八旗军冲上去,被红衣大炮一炮打过来,当场就有一半的人再也起不来了。这时,他才不得不沮丧地承认,实在是怪不得八旗军怯战,红衣大炮是真的厉害。

不过,努尔哈赤显然是咽不下这口气,他不愿意接受平生第一次败仗的降临。于是,他驱使八旗军继续进攻,又打了一夜。然而,一切都还是徒劳的。八旗军只是又增加了大量的死伤而已,而且攻城的器械都被明军缴获,损失实在是不小。

二十六日,不知该如何是好的努尔哈赤忽然听到一个消息:明军的粮草都存放在宁远附近的觉华岛上,于是,他命令八旗军去夺取觉华岛。

觉华岛是一座海岛,但是由于当时天寒地冻,海面结冰,岛屿和大陆已经连成了一体。岛上的军民预先把海冰凿开了十五里,防止敌军越过,但是八旗军还是绕道找到了路径,杀到了觉华岛上(另一说当晚气温骤降,海面重新结冰)。

觉华岛上的七八千明军与上万商民,遭到了八旗军的血腥屠杀,死伤殆尽。岛上的粮食草料都被八旗军焚毁。

在进攻觉华岛的同时,后金军还是紧紧包围着宁远。袁崇焕命令城上的红衣大炮看到敌军进入射程时就坚决开炮,红衣大炮还是不断地轰击后金军。后人推断,努尔哈赤就是在这时被大炮击伤的。

二十六日当天,后金军忽然拔营撤军,匆匆而去。二十七日,后金军撤至右屯,将那里缴获的明军粮草也纵火焚烧。随后,后金军一路班师,于二月初九回到了沈阳。

就这样,宁远保卫战以明军的胜利而告终。

宁远之战的胜利可谓意义非凡。用当时兵部尚书王永光的话来说:“辽左发难,各城望风奔溃。八年来贼始一挫,乃知中国有人矣。”

明朝与后金打了八年,败了八年,到了宁远才终于取得了一次胜利。这一仗的意义能小了吗?

宁远之战的胜利使得山海关保持无恙,这是最大的功绩。去过山海关的人都知道,那里绝不是一个一夫当关万夫莫开的天险之地,实际上是完全可以绕过去的。努尔哈赤就试图从一片石(也就是九门口)绕过关隘,如果八旗军真的来到了山海关前,以经略高第、总兵杨麒那点能耐,山海关能不能守住,是要画一个大大的问号的。

一旦八旗军突破了山海关,搞不好崇祯上吊的一幕要提前十八年上演。当然天启皇帝也有可能逃到南京去,只不过那样的话,整个历史就完全是另一回事了。

因此,袁崇焕的胜利给明朝续命十八年,意义之重大,怎么形容都不为过。

(五)

对于宁远之战的意义,几百年来史学界从无争议。只是近年来,网上有一些好事的网民,掀起了一股贬低、污蔑袁崇焕的浪潮,连带着也把宁远之战说得一无是处。但是,这些网民用来贬低宁远之战的理由都是牵强、荒唐的,没有一条能够站得住脚。

比如很多网民都拿着觉华岛的屠杀来说事儿,说这是袁崇焕的责任,说觉华岛的失利证明宁远之战是失败的。这当然是信口胡说。且不说觉华岛当时并不归袁崇焕管辖,它的顶头上司是山海关总兵杨麒。就算觉华岛失守的责任在袁崇焕身上,那也要看到,守住宁远,挡住八旗军不能向山海关进攻这才是最大的功绩。相比较起来,觉华岛的损失就算不了什么了。

还有的网民硬是说袁崇焕凭借坚城大炮挡住八旗军的进攻算不得什么本事。对于这样胡搅蛮缠的网民,那就只好请他举出一个当时战绩能够超过袁崇焕的明朝将领来。显然是没有。在整个明清战争期间,就没有哪个明朝将领的战绩比袁崇焕还好,直到南明时期才有李定国后来居上。袁崇焕能够两次打退八旗军的进攻,这足以证明他是明朝末期最为出色的军事家了。

关于宁远之战还有一个长期受争议的问题就是努尔哈赤到底有没有在此次战役中被打伤,并且因此而殒命。

认为努尔哈赤没有受伤的人所持的理由是:努尔哈赤是在宁远之战之后八个月才去世的,这期间他还带兵出征蒙古,怎么看也不像是伤病缠身的人。

不过,努尔哈赤在宁远之战中受伤这个是有历史记载的。当时的登莱巡抚和朝鲜人都记述称努尔哈赤中弹受伤。他们都是从后金国人那里听到的消息,显然不是空穴来风。

关于努尔哈赤宁远受伤的最有利证据其实就当时后金军的迅速撤军。当时,后金虽然攻不下宁远,但是袁崇焕显然也不会主动出城反攻,后金自身的安危还是有保证的。因此,他们即便是要撤军也应该撤得很从容才对。但是,后金在二十六日觉华岛的战事还没有完全结束的情况下,就匆匆地开始撤军,一天后就撤到了锦州附近。如此的匆忙急迫,除了努尔哈赤受伤,你还能想到什么理由呢?

而努尔哈赤的伤拖延了八个月在古代其实也算不上是什么罕见的事情。宋太宗赵光义于公元979年率领宋军与辽军在高粱河会战,激战中赵光义大腿中了两箭,被迫坐驴车逃走。此后,赵光义的箭伤一直都没有彻底痊愈,每年都会发作,让他痛苦不堪。箭伤一直折磨了赵光义十八年之久,到了997年,才最终要了赵光义的性命。此事记载于《续资治通鉴长编》,乃是正史,绝非编造。

因此,努尔哈赤在宁远之战中负伤,并且最终死于此伤,是概率很大的事件。