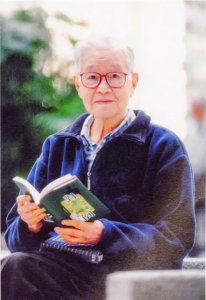

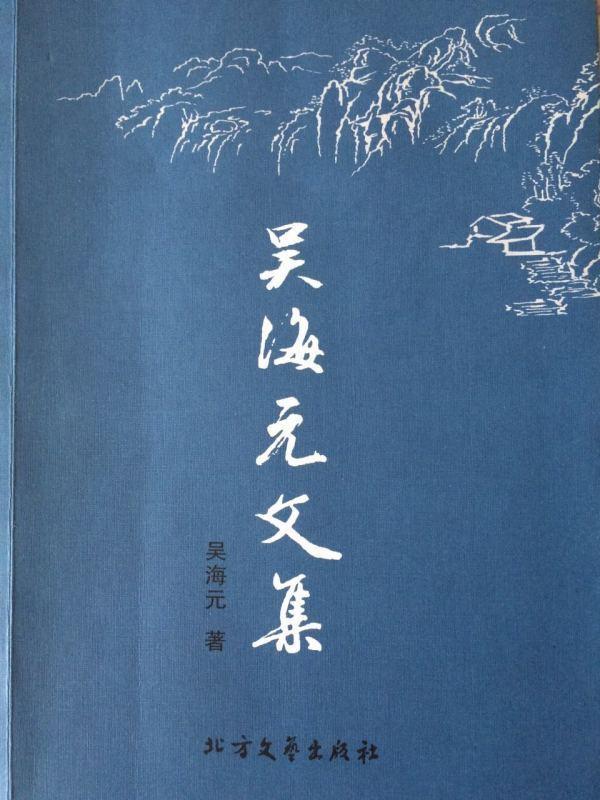

国际金奖编剧吴海元《文集》小说卷之《丑八》

山大出怪物,人多什么都有。这话犯忌,可我不是想去侵犯谁的人格,我在说我自己。

其实我也不知为什么,反正那次从平台上跃下后,我全身的肌电就和地球的磁场发生了静电反应,一次又一次地牵拉着我俯向地面。我怀疑我体内的基因有缺陷,或许是在DNA的信息上有先天遗传下来的某些物质,或许是像心理学家所说的那样有一种特殊的印痕行为。但我的母亲一再发誓说在我出生后的二十四小时内,绝没有猫、狗等四肢走兽出现在我眼前,她也绝没有让鸡、鸭等禽兽靠近我的身边。母亲的语言使我相信,可母亲的副语言又使我疑心,那神经质的声调,变了色的脸颊。我坚信心理学家的话不会错,而年迈的母亲何以一定记得清二十五年前的往事呢?我脆弱的神经,细软的颈直肌,乏力的骶脊肌都在示意我:应该俯向尘埃,尽管它很肮脏,但它可以给我安逸和舒适。

“去姥姥家玩玩吧。”

当我欣喜地把可以让十头牤牛睡不醒的圆状物顺进胃幽门,又不得不让讨厌的医生把它们抢出门齿后,妈妈小心翼翼地同我商量。

姥姥家住在属小兴安岭山系的一个山沟里。那是一个抚慰神经的好地方:三座山环抱着一个自然小屯,两座牛背似的山峦齐头而卧,中间自然凹成一块半緩的谷地,小屯就在这里。背面一座圆状的馒头岭,像一堵屏风,挡住寒冷的北风。向南地势减缓,开阔平坦,出现一片铺着白花花鹅卵石的河滩地,一条水深与小腿上足三里穴位相等水平的小河由东向西流去。山上长着终年长青的黑松,郁郁葱葱的树伞罩在整座山上。细长的山羊胡子草松软地弯着腰,铺满了山的表皮。晨起,站在山顶,可见那白色的炊烟从小屯的房顶缓缓向上升着,细而直,至半山腰,渐膨大,成乳白色,随风向歪曲、扭转,在空中飘散、变薄、变淡,终于融化在朦胧的晨雾中,融进雾气里。突然,我也被溶解了,变成一粒分子,属于自然,属于晨雾。屈蹲两膝,一蹬,飞向空中,自由地飘着,眼前有无数翻飞的得意的分子,一个带有凸起物的分子击中了我的后足跟,于是坠地。还是地球可靠,不仅四肢,连鼻尖也是一个支撑点。

“连丑八都不如。”表妹硬梆梆地甩出一句话。她什么时候跟在我的身后?

“丑八?丑八是个什么物?”侧过半张脸,让柔软的山羊胡子草托着我的左腮,我问道。她不答,且不理,拧过身走了。

我知道这个深山密林里藏有珍禽走兽,有野鸡、山兔、狐狸;河里还住着一群世代相传的八腿河蟹,味美而香;但不曾听过有“丑八”这个物。丑八一定是我没见过的怪物。假如表妹不骗我,丑八就在这儿。

“丑八几条腿?八条、六条,还是四条?”我挡在表妹的前面。她正从仓房出来,端着半盆碎米准备去喂鸡。

“一百条。”她拉下上眼皮,没好气地斥了我一句。我知道这是气话。一百条腿的是什么?我所见过腿最多的物就是蜘蛛,它绝无一百条腿。

“丑八几条腿?”三天后,我在认真地研究了若干蜘蛛的腿,并在森林搜索了一遍后,站在羊圈的木栅前问表妹。

“没腿。”她的脊背拱动了一下。还是假话,但我还要问个究竟。

“丑八几条腿?”

“没腿。不是告诉你了吗?”

“没腿?算什么物?”我心平气和地问。

“怪物!比你强。”表妹接了一句话,怄气话。我才不在乎什么强不强的,我只对丑八感兴趣。表妹缠不过我,只好用最吝啬的语言告诉我,丑八会在鸡叫前出现在屯子中央那条大道上。

顶着露水,我站在院门口。天空一片漆黑,没有一颗星星,和黑幽幽的树林连在一起。四周十分安静,小屯已经陷入了熟睡。忽然身后有咯嘣嘣的声响,是羊在圈里挤靠的声音,我的心刹那间缩紧了。这时,远处传来几声狗叫,接着,有一种奇怪的声音隐隐传来,“嚓啦……嚓啦……”我刚要松弛下来的心,兀然又聚成一团。两手本能地抓住木门,腿却向后转,目光下意识地扫向那个声音传来的方位,周身便撺出一层冷汗。一个黑乎乎的怪物,慢慢地跃动着,有节奏。像狗熊,又小了点儿;像狼,又大了点儿。思维尚不等继续,意识深层早发出指令:跑。这就是丑八,不等你接近它,它就已在气质上战胜了你。我承认我的心理敢为特质差,但我不懊恼。我默认这里有些许奥妙的存在。凭一种原始的感应,像一只水蛭凭感应的本能生活——自卫。

现在,我真的不敢瞅表妹的眼睛了,不仅是因为“丑八”,还因为我自己。

本来从一见到表妹,我就惶惑她那双眼睛。那眼睛很美,上眼睑薄而长,伸缩性甚好,看人时,刷地拉上去,露出两只大大的亮晶晶的眼珠,形成很深的三层眼皮。那眼睛含着羞怯,又有狂热、大胆的激情,十分灼人。她要生气时,那上眼睑就忽地降下来,罩住半球形的眼珠。两排长长的睫毛连在一起,向前翘挺着,毛茸茸的。我恨这样的眼睛,它常常刺激我的那根敏感神经。从吃早饭,表妹的眼睛就一直追逐我,我险些逃进羊圈里。我知道她的目光要问什么。

“见到丑八了?”当我躲到仓房那回用来烘烤苞米的炕上,翘起二郎腿晃悠的时候,表妹两手湿漉漉地站在炕前问。

“当然。”我拖着长长的尾音,心却咚咚地跳。

“你扯谎。”

我看见那双眼睛的上眼睑刷地拉上去,堆起深深三层的眼皮。我害怕地闭紧双眼,翻身将四肢贴伏在炕面上,把屁股给了她。我感觉到赤着的足心上,落上了几滴凉丝丝的水珠。“见过丑八的人,不是你这样。”表妹说。那声音带着轻蔑、斥责。

“春妮子!”姥姥说表妹,“你咋不懂事?你表哥心不顺。”

“他不像……”表妹让姥姥拽走了。

我不像?不像什么?不像这个,就会像那个,或者什么也不像。而什么也不像,也就正是一个“像”。炕面虽是土的,但不可靠,还是躺在地上好。丑八是个什么物,也许什么都不像,可又正是一个物。

我真正见到丑八是五天后的那个凌晨。那似乎是在梦里。它没腿,但可以飞,有节奏地飞。它的面部就是一个方块,无任何器官。“嚓啦……嚓啦……”地来了。我的心一悸,倒吸了一口凉气,直入肺小泡。不经过滤,中间一定夹杂着不少氨气或飘浮的细菌。

丑八原来是……

丑八原来是个人!我瞪大眼,趴伏在院门旁的那块大青石上。这种体态才使我感到安全。

丑八近了。借着朦胧的月光,我看见他穿着一件满是皱褶的蓝布衫。两条约有八寸长的短腿上套着半截棉裤,上面缝着足有半厘米厚的补丁,各色交杂在一起,几乎占有了整个面积。多余的裤腿向上卷起,紧紧地包裹着腿的末端。他的腹部正在有规律地凹凸着,先是凹进一个小锅的坑,布衫就空荡荡地晃起来,然后,向前猛地凸起,布衫的钮扣眼就绷成半条线。每凹进一次,那两条八寸长的短腿便向后并齐地拋去;每凸起一回,那腿便向前跃去,跨越一个二十五厘米的半弧形的空间。在跃起的那一瞬间,他的腿末端的裤上,便露出两块磨得黑亮如漆的老羊皮,很硬,好像在空中还散出一片光。于是,他蜷曲的身体,便轻盈地越过了扑散在地面上的马莲根草,碰落若干颗嵌在草叶上的珍珠似的露水,跨过地上如倒扣大碗似的牛粪和湿润的带着浆汁的马粪蛋。他的后腰系着一块羊皮,随着他的行进忽闪着。他的右衣袖插在袋里,那是一只断臂。他的左手只有大拇指釉食指是灵活、健全的,另三只粘连一起,畸形。当他的上体向左倾斜时,那只左手掌牢牢地抵在地面,左臂直立,撑起全身。他有一张黄黑的方脸。两道粗而黑的浓眉卧在高高的眉棱骨上,眉梢有几根粗眉毛向前直立地伸着。两只灰黄的小圆眼,直盯着前方。他的深度知觉很好,他用一种余光就可以判断出行进中障碍的位置和距离。他向屯南的河滩地走去。

儿时,就听妈妈说那河滩上有一块天石,足有三米高。石头不方,不过也不圆,斜躺着,探出一个半米高的小石台。传说这石是在几百年前的一个夜晚来到人世上的。那夜,狂风肆虐,雷闪咆哮,随着一道阴森的闪电,一颗巨大的火球便滚落到这个河滩上。那时,这里荒无人烟。后来,清太祖努尔哈赤起兵到此,见风景不凡,又见此石,不禁惊诧。于是,扎营,每日领旗人先拜天石,而后操练军马,囤猎捕鱼,日渐兵马壮大。再后,旗人落户生根,便形成小屯——兴屯。传说当初曾有一军队将领叛逃到此,在那石上磨刀,结果刀口全哑,连叶也不能断,所以,又有人称天石为“哑刀石”。从此再无人敢对天石触及一指。

至于丑八其人,我虽煞费苦心,仍无多少收获。他个人的历史远不如这传奇的天石和古老的兴屯清楚。没人知道他是干什么的,为什么来到这儿,更没人知道他的名字。只记得八年前,有几个臂缠红布条的人把他抬进屯里,说是送他回原籍。兴屯虽不大,却历史悠久。居民都是旗人的后代,世代相处,知根知底,然而他们却不曾认得他。还是寡妇尖嘴婆发了善心,叫儿子二楞把装苞米的小仓房腾出半截炕面安置了他。二楞掀起盖在他身上的紫被:一具瘦骨嶙峋的躯体连着两条半截断腿。二楞失声惊叫,手一抖,被子滑落在地上,尖嘴婆吃惊不小。可大话出口,不能收回。旗人都讲脸面,宁让身受苦不让脸发烧。尖嘴婆的大扁脚一跺,啪的一巴掌打在二楞的手背上。

“呀什么?没腿不是人吗?老娘收的就是这个,有腿的还不稀罕。”

他静卧在小仓房里。一个迷人的夜晚,尖嘴婆“发现”了他的生理功能除了无用的都“正常”以外,而有用的只有一只耳朵和两根手指。那双眼睛虽然瞪起来也有些许亮度,却近视。尖嘴婆着实地后悔了几个晚上。可当看到他那瘦脸上深深的皱纹,她的心才平稳地回到纵隔内的原位上。苦命人,又是这把年纪……

他没有名字,不会说话,而他的大脑不仅布洛卡区损坏,连书写中枢也停止了工作,只是耳朵较灵。

尖嘴婆直呼他哑巴。后有一老者说他像尖嘴婆童年时出走的八哥。于是,尖嘴婆顺水推舟地叫开了八哥。二楞却不听这非正宗遗传。他坚持叫哑巴,并加上“丑”字,以区别本屯内早已有的两位哑巴。而这“丑哑巴“与“八哥”竞相争呼,些许时间后,便重新组合,而产生了“丑八”。

“丑八又去拜天石。”八年来,兴屯的人见他爬出小屋就知道他去河滩。他这么虔诚地去拜天石,究竟出于什么原因,谁也猜不透,连尖嘴婆也莫名其妙。她只记得当初丑八躺在那半截炕上,似乎在等死,眼皮夹紧.咬着干裂的嘴唇。不睁不喝。奇迹发生在一个酷热的夜晚。那夜,尖嘴婆与儿子二楞大战,战事稍缓,尖嘴婆苦口婆心地规劝儿子要顺天命,不要心比天高。

丑八在黑森森的仓房里第一次睁开了眼睛。第二天,他突然爬出小仓房,坐在门前的树桩上,静默地望着山。第三天、第四天,他依然这样静坐着。冷漠的脸没有任何表情,那两块最活跃的表情肌——眼轮匝肌和口轮匝肌,似乎已经麻痹。他的脸上不表示任何信息,无论对人,还是对走到他身旁好奇地啄着他的裤角的小鸡。但所有见到这张静静的面孔的人,都有一种奇妙的感觉——也许正是这种静,才含着更深奥的信息。之后,有一天,尖嘴婆突然发现丑八失踪了,于是,呼人寻找。放羊的小柱告诉尖嘴婆,丑八去看天石了。从那以后,丑八便每日爬向天石。日复一日,年复一年,整整八年。兴屯中央的那条土路上,除了有两道深深的车辙外,其间还有一条凹陷的小路——那就是丑八通往天石之路。起初,兴屯的老少对丑八这一不凡的壮举竟怀有几分敬意。尽管他们也敬重那天石,却无人去拜它了。把敬重变成敬而远之是他们,而把敬而远之变成敬重的倒是丑八。有兴致的人时常在远处瞄着丑八,见丑八在天石上一跪半天,也不知道他在那儿祈祷什么,干了什么。久而久之,人们谁也不再理会丑八。人是有适应性的,刺激的频数增加,感觉的阈值就越来越高。渐渐,人们感觉丑八每天拜天石与他们每天上工、种地一样,也属于他生活中不可缺少的部分。

去年,从长江边的一个城市里来了两个人,找到丑八,谈了几个晚上,于是,兴屯骚动起来。有人猜测丑八要走了,有人猜测丑八可能是很大的大干部……尖嘴婆的小院,总有人来往窥探。三天后,人走了,丑八依然是丑八,仍然每日拜天石。只不过,乡里派人给丑八盖了两间新屋。可丑八拒绝离开尖嘴婆,于是,便由二楞迁住,丑八仍与尖嘴婆住在一起。兴屯又平静下来。

见到丑八的第三天,我下决心跟他一起去拜天石。丑八向前跃着。我深一脚、浅一脚地跟在他的后面。出了屯,就瞧见了那块天石。丑八似乎加快了速度,在我楞神的一瞬间,把我甩下十几米远,我紧赶几步。忽然,丑八停下了,直挺挺地坐在河滩地上,痴呆地盯着天石,许久,许久。接着,又向前爬去。他仰起头,望着石顶,顷刻,转身贴扶在石上,左手按在石头凸起的小台上,似乎在动。我躲在那棵裂着干皮的松树后偷瞧,预感到丑八可能要有什么奇异的行为。然而他却没动,仍是那个固定的体态,单调的动作……我已经听到肠蠕动的声音,而丑八还凝神不动。太阳转过脸,把光拍在我的左半个屁股上。快中午了,丑八才开始动起来,依然那样跳跃着向屯里走去。他远去的背影渐渐地缩成一个蠕动的黑点,在我的虹膜孔内摇晃着。蓦然间,我想到天石,丑八干了什么?我奔向天石,距离还有几米,陡然,我的心慌跳起来,并开始发凉。当我站在天石前,心似乎跳到咽喉窝里,那股凉意早传遍了全身。天石好像把我的灵魂都吸去了。你来了,你应该到我这里来。你属于我,你不属于大地,也不属于空间……我兀地感觉两脚融化了,消失了,腿悬空。那黑褐色的天石,正张开坚硬的臂膀,搂过来。我惶恐、惊慌、害怕。身体一歪,倒靠在石上。带有温度的真皮与沁凉的石体接触,一种快感倏地传遍全身心,顿时坦然。全身的细胞,似乎在瞬息间就进人了安眠状态,我感到了一种奇妙的怡然。待我慢慢地看天石,但见它黑褐色的躯体上长着不规则的块块青苔。绿色的青苔,厚而软,毛茸茸,像一块地毯,其间又夹着几块死去的青苔,黑而硬,叠摞成一层厚茧,附在石上。我的眼睛猛地迸射出金星,闪现着、飞舞着,散出五彩的飞虹。那天石下半腰凸起的小石台上,在粗糙的石质和石表皮数不清的带棱角的细碎的石粒间,有一个小小的、光滑的、凹陷进去的石窝。那石窝兀地闪亮、耀眼。我感到有些头晕,全身竟战栗起来,似乎在潜意识中找到了什么,本能、欲望……下意识地举起左手食指按在那个小小的石窝上,一种奇异的感觉沿着臂丛神经传入了我的生命中枢。一阵恍惚,我觉得我的双足向地下深深地陷进去……

醒来时,我躺在乡卫生院的病床上。刺眼的白墙壁上,映出妈妈的背影。妈妈是来接我回家的。

“我不回家。”

“小楠,听妈话。”

“不,我要去看丑八。”

“丑八?……”妈妈怔了。谁也不能说服我,何况医生还是我的最坚决的支持者。他一定以为丑八是我的知心朋友了。

进屯后,我才知道,丑八已不在人世了。

在我住院的那天,城里来了一批专家,认真地考察了“天石”,并拜访了“丑八”。确认这是天上的一颗星星,准备运进城里的博物馆。然而,第二天,尖嘴婆发现丑八没去拜天石,失踪了。又过了几天后,人们终于找到丑八。丑八又端坐在天石旁,左指微屈,按在小石台上,死了。当人们抬他时,竟然没有抬动,那手指僵直有力地卡在石缝里。有人轻轻地拽出他的手指,他僵硬的身体便扑地倒在河滩地上。兴屯的人没有发现那个小小的、光滑的指窝,天石便好像仍然是一块没有任何人迹刻痕的天石。也许,真并不存在什么“指窝”。但我的心里却总有一个小小的、光滑的指窝,永远也抹不去。

丑八被安葬在离天石五十米远的河坡卜.面南朝北,正对天石。

那夜小屯的上空飘浮着浓重的香雾。

我缓缓地踱出屯子,找到了丑八的坟。坟堆得像人一样高,坟土散发着扑鼻的湿润的泥土气,大约又有人刚刚给丑八填坟。坟没有碑,也无标记,却在坟前蟬着一块巨大的山石,不方,不圆,棱角错杂。这也许就是丑八的坟碑,无任何文字的记载,无任何人类的印痕……

我肃立在坟前。我要走了,也许他并不晓得我的存在。事实上呢,我没有任何印痕留在这块土地上,留给丑八……我不由自主地伸出了左手的食指,蓦然间,觉得食指灼热、膨大。我颤着手臂把手指伸向坟头,深深地按下去……坟上留下了一个半圆形的深深的指痕,很小。也许,只有我能找到它,或者丑八能寻找。我回头望了一眼天石,它依然默默地躺在那里。他在想什么?想丑八为什么不来?指窝呢?……我已不需用视觉去看到它了。我的心里已感觉到它的存在,就连它的形状,它的光滑,它的硬度……都一清二楚。

我走了,是用两条坚实的腿,离开了丑八,离开了天石,离开了兴屯。

不久,我复学了。那天,接到表妹的来信,她说几天前,一支浩浩荡荡的车队,开往兴屯,要运走天石,却被屯里人挡在山外。尖嘴婆横卧路上,一天一宿,直到车队退走……

(此文发表于《当代文学》1988年第3期)