纪念刘以鬯:他用小说给香港历史加了一个注释

2018年6月8日,“香港文学一代宗师”刘以鬯先生逝世。刘以鬯是香港文学史绕不开的大家,也是中国文学现代派的重要人物。香港学者林少阳说:“刘以鬯之所以被视为香港文学的代表,不仅是因为他的文学展开于香港,更重要的是他的作品记述了另类的香港历史。”刘以鬯本人也说:“我无意写历史小说,却有意给香港历史加一个注释。”

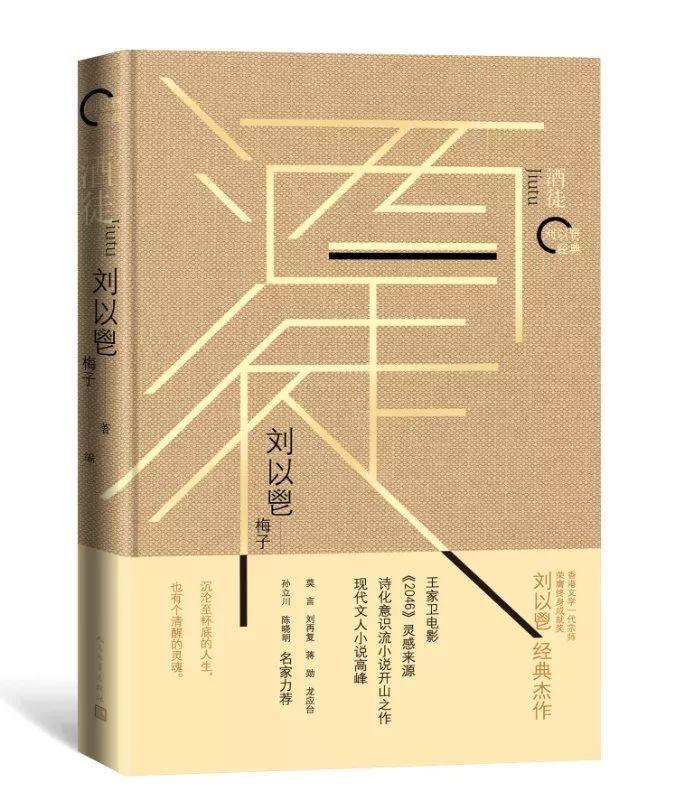

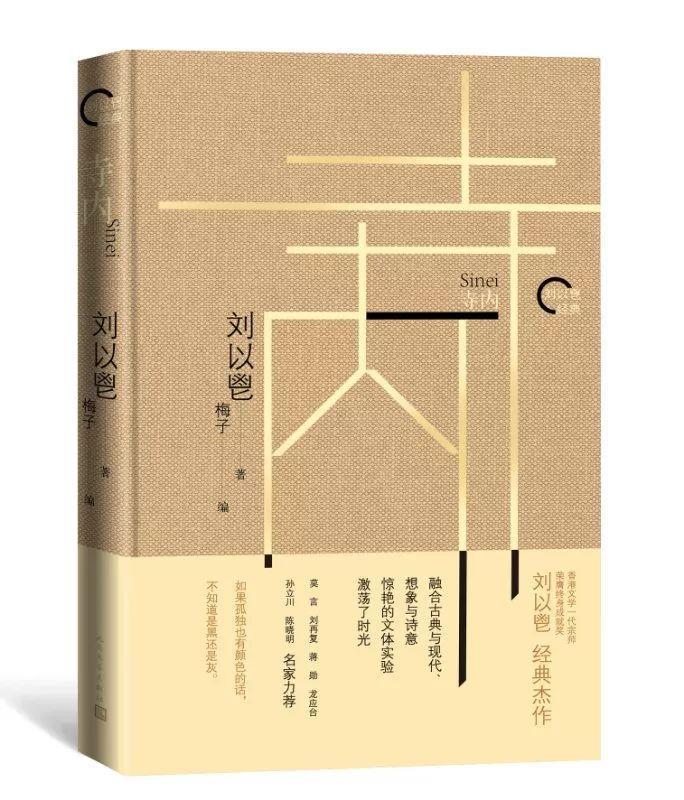

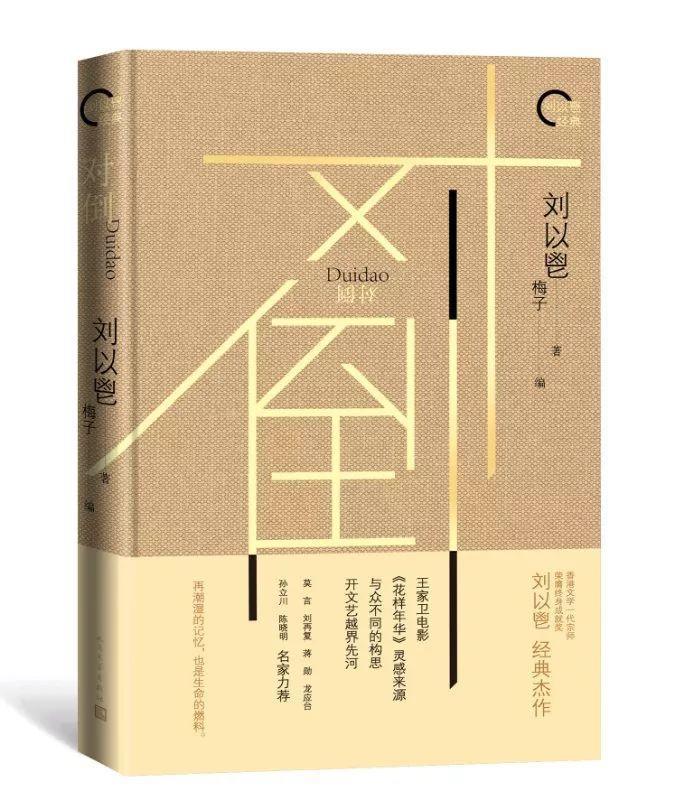

为发掘刘以鬯作品的重要价值,人民文学出版社出版了他最具代表性的几部经典作品:长篇小说《酒徒》,长篇、短篇小说合集《对倒》,中短篇小说集《寺内》,以及小说散文合集《我与我的对话》。

在刘以鬯先生逝世二周年到来之际,我们特别转发《香港文学》2020年第1期“刘以鬯先生研究特辑”中江少川教授的文章《走近大师》,以表达对刘以鬯先生的缅怀和纪念。

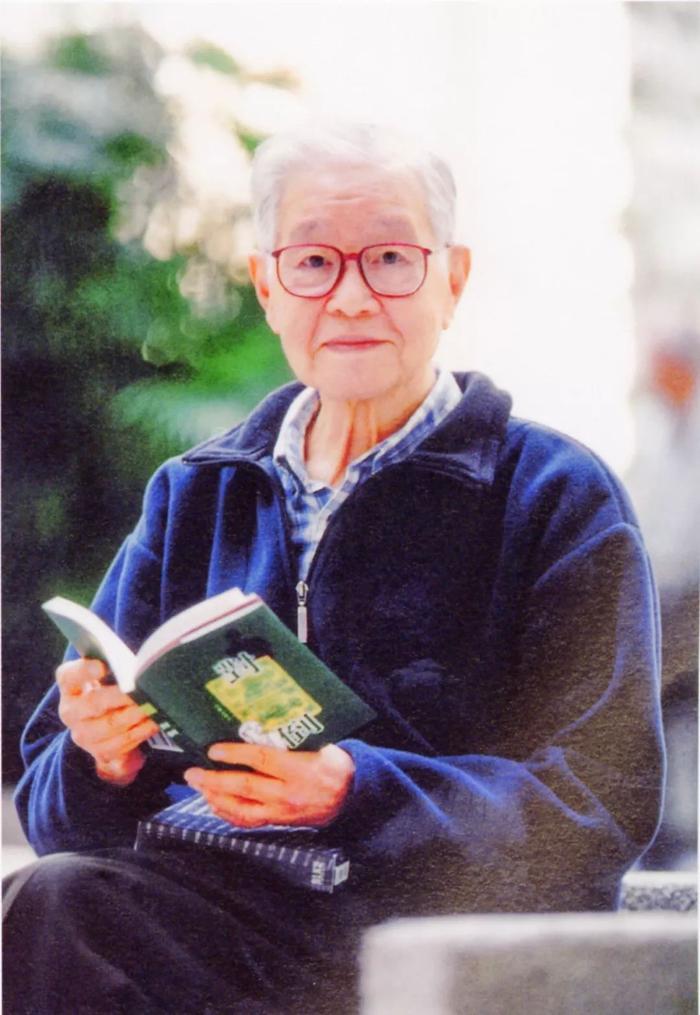

刘以鬯先生(1918年12月7日-2018年6月8日)

走 近 大 师

文/江少川

2003年10月,我到香港大学参加一个会议,期间,我托东瑞邀约刘以鬯先生做一次访谈。那年,刘先生已是八十五岁高龄了,我担心老人家为难,不方便接受一次长谈。不料,东瑞联系后回话,刘以鬯先生愉快答应了。从1993年起,我在所任教的华中师范大学中文系开设台港文学课,每年我给学生授课讲香港文学,首推刘以鬯与金庸两位大家。

10月25日下午两点,我和东瑞先生先到香港九龙假日酒店二楼,不一会,刘以鬯先生走来了,没有让人陪伴,步履稳健。他满头银发,精神矍铄,神采奕奕,落座咖啡阁后,一边饮咖啡,一边交谈起来。当时没有智能手机,也没有手提电脑,我翻开一本深红色封皮的笔记簿,将事先准备的问题一一提出,与先生聊起来。刘先生很随和,平易近人,他带有浙江口音的上海话,我有时拿不准,刘先生就在笔记簿上写出来。这本册子上好几处都留下了先生的笔迹。那天他兴致甚浓,有问必答,真看不出已是八十五岁高龄的老人家。时钟似乎走得特快,交谈中,不知不觉就近五点了。临走前,刘先生说我该回家了,同时赠我获益事业出版公司新版的四本著作,有《酒徒》《对倒》《打错了》《他有一把锋利的小刀》,并郑重地签名存念。十多年来,刘先生的签名本我一直放在书柜显眼的位置。每次给学生上课,我都会重温这几部小说,忆起与刘先生对话的那个下午。下面摘引几段当年与先生的对话,同时加上多年来对先生作品的解读与评点汇集为再评述,以表达对先生的追思与缅怀。

对话之一:写作与文学

江:刘先生,您记得吗?三年前我来香港,在铜锣湾的巴东餐厅我们见过一面。这次来香港,我很想拜访您,又担心打扰您,但想到时机难得,终于,还是托东瑞先生约您相见了。

刘:我记得,那次,你送了我一本书。你编评的一本《台港澳文学作品选》,收了我的一篇小说。我现在年事已高,一般都不接受媒体采访,今天,你托东瑞约我出来,我愿意谈谈,你有什么问题都可以提。

江:刘先生,能否大略估计一下,您一生写了多少作品,总字数大约多少?

刘:我自己没办法计算,我一辈子写的太多,不能出全集了。我给报纸写专栏时,最多时同时给十三家报纸写专栏,少的时候也有五六家,每家约写一千字,每天要写万字左右,粗略算来,每月就有三十万字。一年就有三百多万字。从1957年由新加坡到香港以后,直到1985年主编《香港文学》,因事务繁忙,没法写了,我这样写了约二十八年。娱乐他人的小说,如果成集,可以出几百本。严肃的作品也出了三四十本。

江:对严肃文学与通俗文学,或者说,对雅与俗,您是如何看待的呢?严肃文学与通俗文学之间有没有天然的鸿沟?

刘:我对文学感兴趣,从来没改变过。有人以为我“娱乐自己”的是严肃文学,“娱乐他人”的是低俗、黄色的东西,其实我不是这样的,我写的“娱乐他人”的作品,也就是流行的,一点也不黄色,与一般人想像不一样,当然要考虑读者,要比较通俗,但不是庸俗。

我曾经在香港中文大学文学周研讨会上有一个讲话,我提到,香港文学大致可分为两类:即严肃文学与通俗文学。雅文学与俗文学有合也有争;有依靠性,也有对抗性。很久以来,严肃文学在香港的市场一直狭窄不宽,在商业效益的控制下,它不能发挥主动作用,而且无法使大众接受它所具有的认识价值、社会功能和艺术感染力。为了寻求生存的条件与更多的空间,雅文学与俗文学也是可以结合的,只要能够保持作品的艺术价值,深刻思想,教育作用和社会功能,一样可以取得很好的发展,甚至达到雅俗共赏的目的。

严肃文学自有其价值,但俗文学不一定都是坏的。俗文学可以分为两类,一是通俗文学,一是庸俗文学。通俗文学也有好的,庸俗文学都是低劣的文字商品。通俗文学与庸俗文学的含义不同,必须区别开来。在香港,由于经济干扰文学的情况十分严重,文化商人要的是庸俗的、不道德的供人消遣的文字商品,不是高雅文学。

再评述:视文学为生命

每次读这段文字总是很感动。我粗略计算了一下,刘以鬯先生一生发表的文字约在一千万字以上,这是一个多么惊人的数字。“最多时同时给十三家报纸写专栏,少的时候也有五、六家,每家约写一千字,每天要写万字左右”。今天读来,不可想像,这需要一种何等勤奋之精神,何等执着之毅力。特别难得的是,他数十年如一日的这样坚持写作,尤其显得宝贵,没有顽强的意志是不可能这样坚持下来的。

刘以鬯先生获香港艺术发展局颁发“2014香港艺术发展奖”之“终身成就奖”

刘以鬯先生写作七十年,他将自己的作品分为两类,即“娱人娱己”,既娱乐他人又娱乐自己。他说:“娱乐他人”的作品,也就是流行的,当然要考虑读者,要比较通俗,但不是庸俗。娱乐自己,刘先生特别指出:严肃文学要“保持作品的艺术价值,深刻思想,教育作用和社会功能”,这在当时的香港极为难能可贵。

我以为,前者“娱乐他人”是为生存的文学,后者娱乐自己是为人生的文学。为生存,先生是报人、编辑,他得养家餬口,为稻粱谋,为此他写流行文学,但有一个底线,绝不媚俗,不写庸俗文学。为人生指严肃文学,刘先生办报纸副刊,《浅水湾》《大会堂》,主编《香港文学》,大力宣导、呼唤严肃文学。特别是他自己,多年的写作生涯中呕心沥血,自觉追求有个性特色,文学价值与艺术纯度的严肃文学,写出了一部部堪称经典的名作。在商业化泛滥的香港,刘先生视严肃文学如生命。说到此,我不禁想起阿根廷女作家西尔维娅.奥坎波的一段话:“写作能拯救我的一切。如大海或者河水淹没我的时候,写作就是我的救生圈。”刘以鬯先生有句话与她惊人相似:“我常常有一种感觉,纯文学在文学商品形成的大潮中,犹如一艘小船,随时会在惊涛骇浪里倾覆。……我总会固执地刊登一些严肃的,有价值的,有艺术感的作品。……不愿见到纯文学在这个商业社会里失去生存的条件。”作为一个文人,在商潮如海,金钱似水的大都市香港,创作“娱己”的文学,就是捍卫“救生圈”的文学,救生圈者,拯救生命也。刘先生把文学视为生命的构成,为文学而生,为文学而死。他是我仰慕的文学大师,高山仰止,可敬可佩。

上世纪五六十年代的香港,商品经济盛行,文艺也高度商业化。一位艺术良心未泯的作家,挣扎于理想与现实的冲突中,不愿典卖自我价值而不能,只好一面煮字疗饥,靠写文字垃圾求取生存,一面自责忏悔,借酒麻醉,沉沦为不能自拔的酒徒……《酒徒》创作于上世纪60年代初,被誉为“中国首部意识流小说”,入选“20世纪现代小说经典名著百强”。2004年引发香港导演王家卫拍摄电影《2046》。2011年由香港导演黄国兆拍摄成电影。

对话之二:长篇《酒徒》

江:从您的名作《酒徒》说起吧,《酒徒》发表以后,很多人觉得与众不同,您当时为什么想到写《酒徒》,或者说您的初衷是什么?

刘:是的,我写《酒徒》,主要是想写一部与众不同的长篇小说。中国有句古话:文贵创新,创作最重要的是有新意。我在酒徒初版序中讲过:“由于电影与电视事业的高度发展,小说必须开辟新道路。”这个讲起来容易,做起来不容易。全世界的小说浩如烟海,没有一个人把所有的小说看过,你以为新的技巧可能别人早已用过。我写《酒徒》是娱乐自己。我从小爱好文学,来香港后,人地生疏,谋生困难,走的路就是卖文为生。香港是一个商业社会,绝大部分报刊讲究经济效益,他们大部分不太愿意接收有文学价值的作品,所以只得写娱乐别人的东西,这样的东西写得太多时,就会失去自我,失去自己。我是搞文学的,难免产生寻回自己的冲动,因为这个理由,在卖文售字的同时,我想写娱乐自己的作品。创作《酒徒》,重要的在于娱乐自己。在忘掉自己的时候寻回自己。写酒徒还有一个促动因素是:通过一个文人的感触点来反映香港社会的某些现象,我以一个酒徒作为小说的主人公,讲一些酒话、醉话,酒后吐真言,加强小说的真实度。“酒后失言”,可以得到某些人的宽恕。写《酒徒》还有一个促动要素是对五四以来新文学的看法,对五四新文学的评价。五十年代以后,台湾对新文学进行封锁,很多人不了解五四新文学,我利用《酒徒》介绍、评价五四新文学,表达我的看法,如对端木蕻良、台静农、穆时英等人的作品的评价,竟有很长的时间没有得到应有的评价。我这个意图现在很多人明白了。

江:我写过一篇论文,把您称为“中国长篇意识流小说第一人”,有的学者把您的写法称为东方意识流,我认为应当说是中国式的意识流,这种说法当然主要是指《酒徒》的创作,您当时是如何看待,或者说借鉴西方意识流技巧的呢?

刘:是的,写《酒徒》我运用了意识流技巧。我在中学读书的时候,就喜欢阅读文学作品,特别喜欢现代派文学,十七岁时我写了一篇短篇小说,那时就倾向现代,但我无意临摹西方的意识流小说,有人说,我受到西方文学的影响,其实,我很少想到这些。写小说应该走自己的路。《酒徒》与乔伊丝的《尤利西斯》、福克纳的《喧哗与骚动》、伍尔芙的《浪》不同,我无意写没有逻辑的、难懂的意识流动。意识流是一种技巧,不同的人都可以运用这种技巧写出具有自己风格和特色的小说。

再评述:光耀文学史

《酒徒》是中国文学,也是华文文学第一部意识流长篇,是借鉴、吸收西方现代小说技巧写中国题材的成功试验。作为意识流长篇的开山之作,它在文学史上具有不可替代的地位。

第一,创新求变的探索精神

创新求变是文学发展的生命之泉。《酒徒》首先表现在小说观念之新,刘以鬯经常说:“作为一个现代小说家,必须有勇气创造并试验新的技巧和表现方法,以期追上新的时代,甚至超越时代。”“写小说的人要是没有勇气探索新路的话,一定写不出好作品。”这些见解是难能可贵的。小说中借酒徒之口,他一再颂扬文学创作的创新精神,借人物之口说“曹雪芹的创作方法是反传统的”。

刘以鬯以其创作实践体现了自己的主张,他生活的香港,是比较早进入工商社会的现代都市,在商品浪潮的冲击下,严肃文学举步维艰,难以生存与发展。正如《酒徒》中所揭示的,充斥文坛的是武打小说、黄色小说、四毫小说。写实作品尚且难有阵地,更不用说用现代技巧写的文学作品了。而刘以鬯却在六十年代初,一反传统的写法,引进西方意识流手法创作长篇。这种探索勇气与精神令人叹服。刘以鬯的《酒徒》无疑是一部反传统之作。从艺术视角,对人物内心的探求、结构和小说语言的运用,都可谓匠心独具。

第二,《酒徒》在文学史上的贡献

「五四」以来,勇于创新的小说家在文学史上留下了步步闪光的足迹。早在1918年,鲁迅的《狂人日记》就作了运用意识流手法的初步尝试,1922年郭沫若的短篇《残春》也运用了意识流手法。三十年代的上海,施蛰存的《将军的头》《梅雨之夕》,穆时英的《夜总会里的五个人》《上海的狐步舞》,都曾引进意识流手法。但这些作品都限于中短篇。而将意识流这种艺术表现形式引入长篇创作的,刘以鬯当推华文文学第一人。《酒徒》堪称开山之作。就此而言,《酒徒》在中国二十世纪的长篇创作中的特殊位置是无可替代的。

《酒徒》打破中国小说的传统写法,借鉴西方技巧写中国题材、创作长篇的成功试验,开拓了长篇创作的新境界。它填补了中国现当代文学史上意识流长篇的空白。堪称现代长篇经典之作。

第三,《酒徒》的现实意义

《酒徒》所反映的社会现实,距今已半个多世纪,但它却具有一种超时空、超地域的价值。《酒徒》所表现的现代社会转型期的种种社会现象或问题如工商社会物欲横流、精神道德的沦丧,文化日益商品化的倾向,当今世界也普遍存在,依然有其强烈的现实意义。

十四篇新颖多彩的中短篇小说,熔想象与诗意、古典与现代于一炉,或为故事新编,如《寺内》《除夕》;或表现香港现代都市之人与事,如《对倒》《链》《吵架》《赫尔滋夫妇》《龙须糖与热蔗》《圣水》等;或探求生命哲理,如《蟑螂》……这部结集于1977年的经典小说集,篇篇有创意,篇篇是佳构,以“求新求异”的文体实验,彰显现代小说的新锐与性灵,至今令人惊艳而掩卷慨叹:原来小说可以这么写!

对话之三:中篇《寺内》

江:古典名作《西厢记》从唐代传奇元稹的《莺莺传》,到董解元的诸宫调《西厢》,至元代王实甫的杂剧《西厢记》,可谓家喻户晓。鲁迅说:“其事之震撼文林,为力甚大。”《西厢记》主要框架,主题未变,写法变了,您的《寺内》给人一种全新的演绎,您是如何思考重写这个古代题材的?

刘:是的,中篇《寺内》取材于古典名剧《西厢记》,写《寺内》,我尝试以现代人的感觉去表现古老的故事,有些是超现实的手法,在旧瓶中装新酒,至少可以给读者一个完全不同的感觉。我是用小说的形式写诗,外国有诗体小说,那是用诗写小说,我与众不同。小说和诗结合可以产生一些优秀的作品。诗和小说结合起来,可以使小说获得新的力量。小说家走这条路子,说不定会达到新的境界。

江:新近在香港出版了您的一本新书,书名是《不是诗的诗》,《寺内》应当属于这类作品,你是如何用诗来处理小说或戏剧体裁的呢?

刘:我在《不是诗的诗》这本集子中说过:“我常在诗的边缘缓步行走,审看优美环境的高长宽,我写过一些不是诗的诗。”写《寺内》,我想实验“不是诗的诗”的写法,用诗来写小说。借小说《酒徒》中之酒徒的话说:“诗人受到外在压力时,用内在感应去答复,诗就产生了。诗是一面镜子,一面藏在内心的镜子。”这段话是对诗最好的注脚。也就是说,小说家尽量减少或不用客观的叙述与描绘,而是通过人物的心灵去感知外在世界,外在世界是人物心灵烛照的印象。

江:您为什么选择《西厢记》这个题材进行重写?我觉得《寺内》既是“新编”,更可以看成是“新变”。

刘:选择《西厢记》这个题材有挑战性,我喜欢将想像力当作跳板,跳入另一个思维空间去寻找影子和足迹,用不是用诗的形式重新编故事,使黑白变成彩色。用小说的形式写诗很难,是自讨苦吃,我这是“娱乐自己”。

再评述:诗与小说嫁接

五四新文学以来,从鲁迅始就不断有作家用新编演绎古代故事,刘以鬯创作于二十世纪六十年代初的《寺内》及以后的《蛇》《追鱼》《蜘蛛精》和《除夕》等多篇故事新编,继承了鲁迅的优秀传统,用现代意识,吸纳西方现代手法与技巧,对古老的故事传说作了全新的诠释。使传统题材焕发出奇异的光彩。中篇《寺内》就是这类“新编”的翘楚之作,它是用诗写的小说,是当代故事新编的一座奇特秀美的山峰。

第一,用精神分析作全新观照

《寺内》取材于古代名剧《西厢记》,与《西厢记》构成互相指涉关系。它脱胎、改编于《西厢记》,但绝非西厢的简单演绎。他运用佛洛伊德精神分析学理论审视《西厢》中的人物,对人物的心理世界作了大胆而新颖的艺术处理。即把现代人的感觉赋予古典剧作的人物形象之中。其一是开掘人物的性欲望心理。佛洛伊德的潜意识说主要指人的本能,本能论的核心是性本能。佛洛伊德认为:性本能即爱本能,是永恒的,性本能是艺术的根源。刘以鬯《寺内》中的人物、故事情节、结局都是对《西厢记》的指涉。但对小说中人物的性欲望心理的描写却是现代的,作品对主要人物崔莺莺、张君瑞、红娘、老夫人都作了这方面的透视或暗示。其二是以梦显现被压抑的潜意识。佛洛伊德关于梦的理论被刘以鬯吸纳到小说之中,作为解析人物心理符码的重要手段,《寺内》中精心设置了莺莺、张生及老夫人的梦,这些梦各式各样,现代色彩浓郁,维妙维肖地揭示了人物心灵的隐秘与潜意识。

与传统小说中的梦不同,张生与莺莺梦的相思梦,都是用意象符号完成的,没有具体、连贯的情节。而这种意象正适合显现人的潜意识。张生梦见自己变成手帕是外显内容,手帕可与莺莺朝夕相伴,可亲近、有肌肤之接触才是其内隐思想。多愁善感的莺莺梦见自己变成小偷,期望窥探张生内心的隐秘,探知他心中之所想,又无法公开,只能做一个小偷。小说中也有情节的梦,那就是作家大胆设计的老夫人的荒唐的梦。老夫人竟然做了一个缠绵悱恻的梦,一年轻男子走进自己的卧房并与之同床共枕,而此人竟是张生。眼前一对年轻人的恋情勾起她封沉多年的青春时代的憧憬。老夫人在潜意识中的人性并未完全泯灭。虽荒谬却不悖理。

第二,用诗的思维重构小说

传统意义的诗体小说,实际上是扩展版的叙事诗,形式上是诗,本质上是小说。而《寺内》,形式上是小说,本质上是诗。它突破文体的疆域,用诗的意象来思维,把情感渗入具体物象中。《寺内》分为十二卷,如同一曲组诗,它采用诗的情感结构方式,而非小说的情节线索结构。它的语言用诗的思维行文,而非小说的叙事语言。《寺内》的语言意象密集,语言之间的联系并非因果关系,而是用暗示、隐喻激发读者去想像。

如《寺内》第一卷的一段文字:

张君瑞抵受不了香味的引诱;

小和尚抵受不了香味的引诱;

小飞虫抵受不了香味的引诱;

金面孔的菩萨也抵受不了香味的引诱。

香味来自两双绣花鞋:莺莺和红娘。青春亮丽的少女出现在古老的普救寺庙,使这里顿时充满生机。人活了,如张生、小和尚;物也活了,包括动物小飞虫与静物泥菩萨。这里用诗的思维方式,诗的语言,文字灵动,句式整齐,古典意境与现代手法交融,充满诗质与浪漫气息。

再看下面一段:

袈裟与道袍。

四大金刚与十八罗汉。

磬与木鱼。

香火与灯油。

崔莺莺与张君瑞。

攻与被攻。

这一节一反传统小说的写法,用了一组密集的意象,分行排列的片语,很大的跳跃性,读起来如同现代诗,全然不像小说中那样叙事,其间的联系是暗示,营造出朦胧的意境,诗意的美感。

一个是上海移居香港,在回忆中怀旧的中年男子;一个是香港土生土长,在幻想中憧憬的青春少女,他们互不相识,各自游荡在70年代的香港街头,带着各自的见闻和感受迎面而行,又背向远去,仅有的一次邂逅,也是擦肩而过……“对倒”指一正一负双连邮票,借用此形式,作者于1972年创作了长篇小说《对倒》,后又浓缩为短篇,本书为长、短篇合集。2000年,《对倒》引发香港导演王家卫拍摄电影《花样年华》。

对话之四:短篇《对倒》

江:您的《对倒》上世纪七十年代在报纸连载以后,一直没有出书,不料二十年后,中国文联出版公司出版单行本引起很大反响,被改编为电影,翻译成外文。是怎样的机缘触发你写出这部作品呢?您怎么会产生这种对倒的构思?

刘:对倒是邮票学上的专有词语,意思为头对尾,来自法语,指一正一倒的双联邮票。我喜欢集邮,七十年代,英国伦敦拍卖邮票,我竞购到两枚相连的慈禧太后万寿纪念票,这是中国第一枚对倒邮票,我非常喜欢这邮票的图案,常常用放大镜对着欣赏。是这枚双联邮票给了我启发,让我产生出写一篇小说的灵感,用一正一负的方式构思《对倒》,形成双线并行发展的格局。小说写了两个人物,两人之间没有直接的关系,但写了人与人之间的间接关系。这篇小说没有曲折离奇的故事,所以得不到报馆的赞许。

江:《对倒》原来是部长篇,怎么会改为一个短篇呢?

刘:这部十二万字的长篇在《星岛晚报•星晚版》连载完毕以后,一直没有出版的机会,1975年,也斯为《四季》杂志向我约稿,我把这部长篇改为短篇给他发出,后来短篇还被译为日文、英文。

再评述:复调中的魅力

《对倒》有人物,没故事,小说反传统模式,实验新写法。一老一少,一男一女的两个人:老者淳于白从上海南来香港二十多年了,靠收房租为生,追忆似水年华而不满现状;少女亚杏是香港土生的少女,没有上学也不打工,游手好闲,向往荣华富贵。两人各自闲游在商业经济畸形发展的繁华大都市街景中,面对既是天堂又是匪市的花花世界,各自做着白日梦,老者做怀乡梦,少者做钱色梦。两代人同时共存,栩栩如生地再现出当时香港小市民的思想感情与心态。两人互不相干,没有什么关系与纠葛。然而在同时共存的对比中,会相互产生作用,两个人物的欲望、梦想与处世之道,一经对比就特别鲜明突出。这样的两代人,正好是当时市民阶层的一种生存状态,有强烈的现实感。他(她)俩在电影院虽有短暂谋面,但互为陌生,没有交往,表现出人与人之间的疏离与冷漠。

小说中,老者与少女各有一条叙述线,互不纠缠,他们各用自己的眼睛看香港,两人同时共存又相互作用,这是一种复调结构,“使叙述中水火不相容的因素,服从于统一的哲学构思”。《对倒》通过两个互不相干的人物的叙述,在间接的对比中表现其主旨,近似复调音乐中的艺术整体效应。巴赫金曾极力称道陀思妥耶夫斯基复调小说的艺术张力。《对倒》就是一篇具有复调艺术魅力的小说奇葩。

《我与我的对话》收录香港著名作家刘以鬯具有代表性的四部长篇小说节录、二十五篇短篇小说及微型小说、十三篇散文,一册在手,即可了解刘以鬯百年创作全貌。正如作者所说:“我无意写历史小说,却有意给香港历史加一个注释。”本书不仅是刘以鬯作品大观,也是香港历史不可忽视的注脚,对于刘以鬯研究者、香港研究者和文学爱好者,都有其独特的价值。

对话之四:微型小说

江:在您创作的小说中,微型小说占了一定位置,最近,香港获益出版公司出版了您的微型小说选集《打错了》,收录了您过去半个世纪内写的七十多篇微型小说,它可以说是您的第一本微型小说集,请您谈谈对微型小说的看法?

刘:香港是个商业社会,生活节奏快。微型小说以小见大,读者容易接受,长篇的东西不好接受。今天,托尔斯泰写《战争与和平》,在香港是找不到发表的地方了。所以,微型小说有更大的发展前景与空间。我从1945年发表〈风雨前〉至今,写了许多微型小说,过去,我给报纸副刊写微型小说很辛苦,一天想一篇,每天要动脑筋,今天交稿,明天又要一篇。报馆容易接受微型作品,因为它每天换题目。七、八十年代,我在《新晚报》发微型小说,在《快报》写一分钟小说,在《银灯日报》写掌篇小说,在《恒报》写短篇小说专栏。一天一篇,写了三年。五十年代初期,我刚到香港,为了谋生,每天寄稿给报馆,在报纸中缝发,叫走行,《天堂与地狱》就写在那个时候。

江:您的微型小说《打错了》,被海内外多部微型小说集所选,而且被译成英文、法文、日文等多种文字,产生了广泛的影响。微型小说有多种写法,但您的这种构思,或者说这种叙事非常独特,是什么事触发您构思这篇微型作品呢?

刘:这篇小说写在1983年4月26日,是我微型小说中最受关注的一篇。那时我住在太古城,每天到中心广场的汽车站打巴士上班。那天,我吃早餐后在家看报。看到一则报道:《太古城巴士站发生车祸》,后来知道这一天就在那汽车站,一辆汽车撞死了人。我想,我常常去那车站,如果那天去了,不也撞死了吗?我想,怎么把它写成一篇微型作品呢?于是我用同样的文字叙述同样的事,只是“电话”不同,结尾就完全不同了。换句话说,人生有些偶然,有时“偶然”改变人的命运。这个微型作品,国内有二十多家选本收进了集子。而且被介绍到国外,一篇微型作品能产生这样的影响,的确是我没想到的。

再评述:生命与瞬间

《打错了》是一篇构思独特,手法新颖的微型实验小说。小说设计了前后篇,两种叙事完全一样,差别只在多接了一个电话,结果导致了主人公两种全然不同的命运。小说分前篇与后篇,主人公陈熙的经历完全相同。前篇中陈熙出门候车的一剎那,遇车祸身亡。而后篇的陈熙刚出门时,接到了一个打错的电话,正是这一点时间差,使他避免了一场车祸。作家精心设计了同一事件的两种结局,突破了传统小说的写作套路。如果孤立地读前后两篇,似乎都平淡无奇,但将前后两篇连在一起加以对照,却产生了奇特的效应,令人回味无穷。

小说以平凡而具体的情节揭示了一个深刻的哲理:偶然有时会左右人的命运。人生的命运有时就在偶然之中决定,或者说一个偶然就会改变人的命运。生命中的偶然,难以预测,也是人生中的一种生命形态。这种偶然不止是灾祸,也可能是好事、幸事,作家写出这种偶然性总会引起人们对生命的一种喟叹与感慨。

《打错了》只是一篇千字的微型小说,可已经被译成日、英、法等国文字,被海内外多种选本收入,为什么影响会如此之大?它的神来之笔就在于小中见大中的小与大。这小,是人们太熟悉的接到一个打错的电话,谁没有这样的生活经历,这大,竟然关系到一个人生命的存亡。小中见大,一篇微型小说竟然浓缩进如此的重量,怎么会不令人拍案叫绝。《打错了》置于世界微型小说之林,无疑为经典之作。

二十多年来,在课堂上讲述刘先生的经典之作,总有意犹未尽之感。读卡尔维诺的《为什么读经典》豁然有悟:“经典作品是这样一些书,我们以为我们读懂了,当我们实际读它们,我们就越是觉得它们独特、意想不到和新颖。”艾略特说过:“我们称赞一个诗人的时候,我们的倾向往往专注于他在作品中和别人最不相同的地方。……我们竭力想挑出可以独立的地方来欣赏。”两位文学大师的话果真是一语中的:独特、新颖、与众不同。刘以鬯先生的经典之作就是这样的书。“传神文笔足千秋”,刘先生走了,然而他的名字与作品,将永垂文学史册而不朽。

*本文原载《香港文学》2020年第1期“刘以鬯先生研究特辑”,略有删节。作者江少川,华中师范大学文学院教授,武昌首义学院特聘教授,中国世界华文文学学会理事,国际汉语应用写作学会理事。长期在高校从事写作学、台港澳暨海外华文文学的教学与研究。